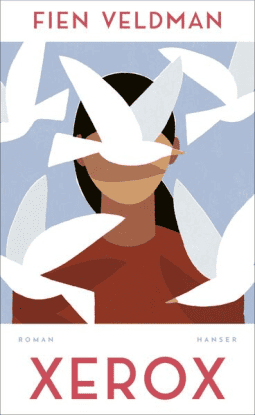

Am 1. Mai 1987 kommt die Autorin als junges Mädchen aus Kiel nach Berlin, um für den NDR über eine Hunderasseshow zu berichten. Bei einem Kampf in Kreuzberg zwischen Hausbesetzern und Polizei gerät sie während ihres Aufenthalts fast unter die Räder, wird aber im letzten Moment von zwei Frauen gerettet, die sie in ihr besetztes Haus mitnehmen. Dort leben noch andere Frauen, alle selbstbewusst und unangepasst und das gefällt der Autorin so gut, dass sie in dem Haus bleibt und nicht wieder nach Kiel zurückkehrt.

Fast 40 Jahre sind vergangen. Susanne Matthiessen wohnt immer noch in dem Haus, das inzwischen „Die Burg“ heißt, komplett von den Frauen renoviert und gekauft wurde und in dem nur Frauen in ihren Wohnungen leben.

Matthiessen ist kurz vor ihrem 60sten Geburtstag gekündigt worden. Um den Wegfall Ihres Gehalts zu kompensieren, beschließt sie, ihre Wohnung zu vermieten und in ihren Keller zu ziehen. Da das Leben in Berlin immer teurer wird, die Wohnungsnot immer größer und der bürokratische Wahnsinn immer schlimmer, kommt diese Idee so gut an, dass andere Frauen ebenfalls ein Kellerleben beginnen. Eine Journalistin erfährt davon und schreibt eine Reportage, die hohe Wellen schlägt und schließlich Sahra Wagenknecht die Burg aufsuchen lässt, um die Frauen kennenzulernen und sich ihre Probleme anzuhören. Das sorgt für erhebliche Unruhe im Haus, zumal plötzlich auch Männer in dem Haus auftauchen, sei es als unverschämter Untermieter oder als übergriffiger alter Vater, für den die Tochter keinen Heimplatz findet. Zudem muss heimlich eine Leiche entsorgt werden, nicht leicht, wenn man eine Polizistin plus Spürhund als Nachbarin hat.

Susanne Matthiessen nimmt ihren runden Geburtstag zum Anlass, über ihr Leben und das der anderen Frauen nachzudenken. Als Verfasserin von Reden einer Regierungspartei war sie erfolgreich, jetzt wurde sie abserviert. Familie hat sie keine, die anderen Frauen sind ihre Lebensmenschen. Das Zusammensein ist oftmals chaotisch, aber das gehört einfach dazu. Was die Autorin frustriert ist die Tatsache, dass die feministischen Ideale und Ziele ihrer Gruppe sich trotz der langen Zeit nicht erfüllt haben, denn Frauen sind in vielen Bereichen immer noch nicht gleichberechtigt. Die älteste Bewohnerin der Burg sieht in Susanne eine Kämpferin. Sie hat noch 20 Jahre vor sich und soll das Haus leiten, soll nochmal mit den anderen Bewohnerinnen losziehen, um in Berlin das Leben der Frauen ein Stückchen besser zu machen. Und Susanne hat tatsächlich eine innovative Idee, wie sie und ihre Mitstreiterinnen wie in den alten Zeiten für die Rechte der Frauen sich einsetzen und auf Missstände aufmerksam machen können.

Ein turbulentes Buch mit zum Teil schwarzem Humor oder Augenzwinkern. Jedes Kapitel beginnt mit einem Spruch aus dem alten Poesiealbum von Susanne- ach, was sind diese alten Weisheiten doch aktuell! Ein Buch, das Spaß macht und beschwingt!