Die Schulferien sind zu Ende und das hektische Treiben nimmt wieder zu. Dazu passt diese Musik:

Sie möchten lieber etwas zum Durchatmen? Bitteschön:

Wer nicht neugierig bleibt, wird nur noch älter (Marianne Frauchiger)

Musik hören tut gut- hier stelle ich Musikstücke vor zum Entdecken oder zum Erinnern.

Die Schulferien sind zu Ende und das hektische Treiben nimmt wieder zu. Dazu passt diese Musik:

Sie möchten lieber etwas zum Durchatmen? Bitteschön:

Da heute der internationale Frauentag gefeiert wird, widme ich mich mal wieder dem Thema „Komponistinnen entdecken“.

Im ersten Video hören Sie Musik von Florence Price ( 1887 bis 1953). Sie schrieb ca. 300 Werke und war die erste Afroamerikanerin, die in den USA als Komponistin klassischer Musik bekannt wurde.

Die Amerikanerin Sarah Kirkland Snider ( geboren 1973) komponiert Kammermusik, Chor- und Ballettstücke sowie sinfonische Orchesterwerke. Ihre Musik ist eine Mischung aus Indie-Rock und klassischer Musik und wird dem Genre „Neoklassik“ zugeordnet.

Die Amerikanerin Joanne Brackeen (geboren 1938) ist Autodidaktin und wurde Jazzpianistin, die mit ihren Kompositionen laut Wikipedia in den 80er Jahren wegweisend für die Entwicklung des Jazz war.

https://youtu.be/n3mTrBHRQPA?si=fOxYUCF23kMcM1V7

Für alle, die nicht so klavierbegeistert sind, habe ich abschließend noch Anna Meredith in die Auswahl mit aufgenommen. Die Britin wurde 1978 geboren, bekam schon mehrere Auszeichnungen für ihre innovativen elektronischen und akustischen Kompositionen, die u.a. auch in verschiedenen Filmen zu hören sind. Hier zwei Beispiele:

Stellen Sie laut und schnallen Sie sich an! Ich habe das Stück schon einmal live in der Elbphilharmonie gehört und dachte, dass jeden Moment die apokalyptischen Reiter auf der Bühne auftauchen. Taten sie nicht- noch einmal Glück gehabt…

Hier dürfen Sie gerne mitklatschen:

Ich vermute, dass einige meiner Leser und Leserinnen Kunst von Hipgnosis bei sich zuhause im Regal stehen haben…

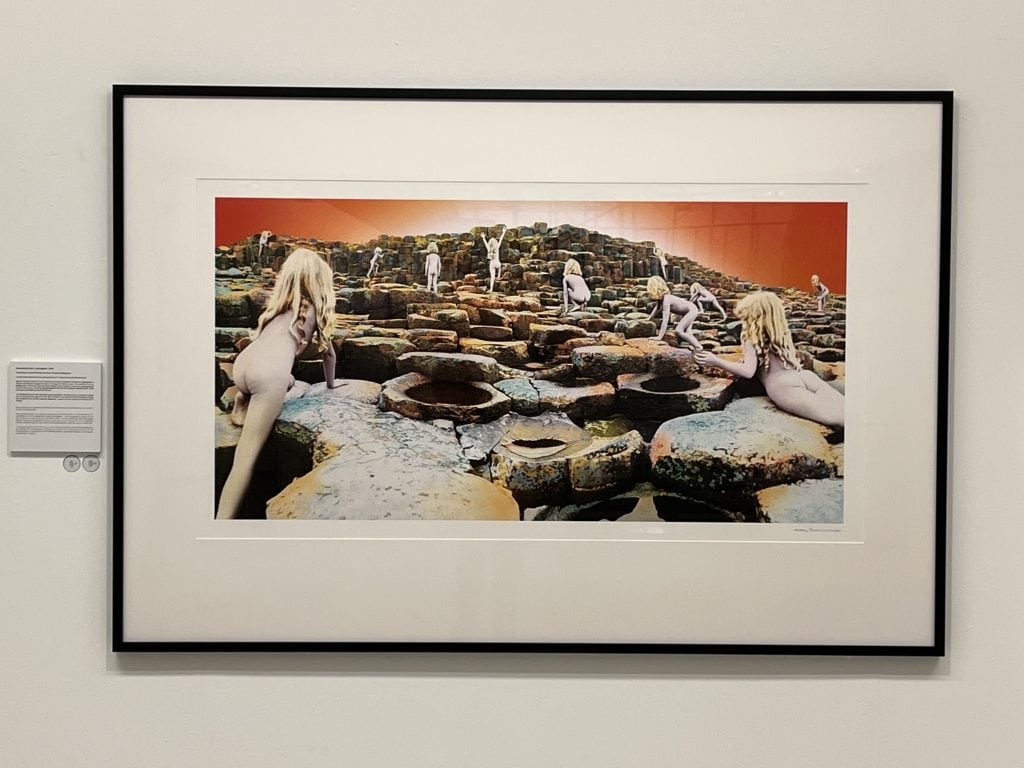

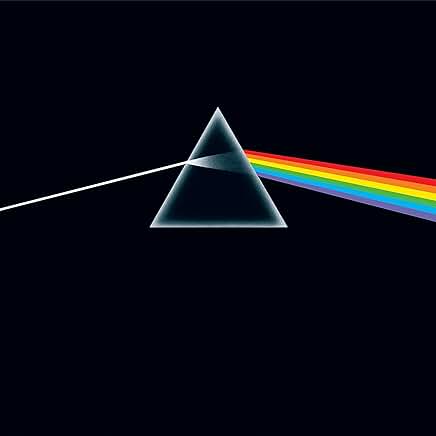

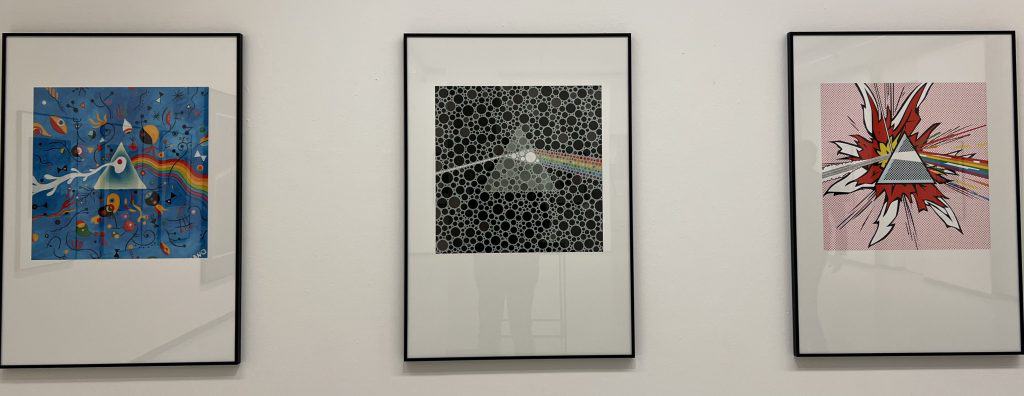

„Hipgnosis“ ist ein Künstlerduo, dass zwischen 1967 und 1984 über 400 Plattenhüllen für bekannte Musikgruppen wie Pink Floyd, Led Zeppelin oder Yes entworfen haben und 120 dieser Cover kann man sich noch bis zum 20. Mai in der Oberhauser Ludwigsgalerie ansehen.

Weltberühmt wurde Hipgnosis durch die Plattenhülle zu „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd. In der Ausstellung sieht man, welche verschiedenen Entwürfe es vorher gab und es wird erzählt, wie letztendlich diese Version sich durchsetzte:

Auch zu den anderen Plattenhüllen von Pink Floyd erfährt man viel zu der Entstehungsgeschichte. Besonders beeindruckend die Fotos zu „Wish, you were here“. Damals gab es noch keine Fotobearbeitungsprogramme und die Umsetzung der Idee war noch einen Herausforderung, die Tage dauern konnte.

Den Hüllen von Peter Gabriel wird ebenfalls viel Platz eingeräumt. Auch hier wird genau beschrieben, wie die Fotos damals gemacht wurden. (Rechts wurde beispielsweise ein Polaroidfoto, bei dem der Entwicklungsprozess noch nicht abgeschlossen war, mit einem Finger berieben.

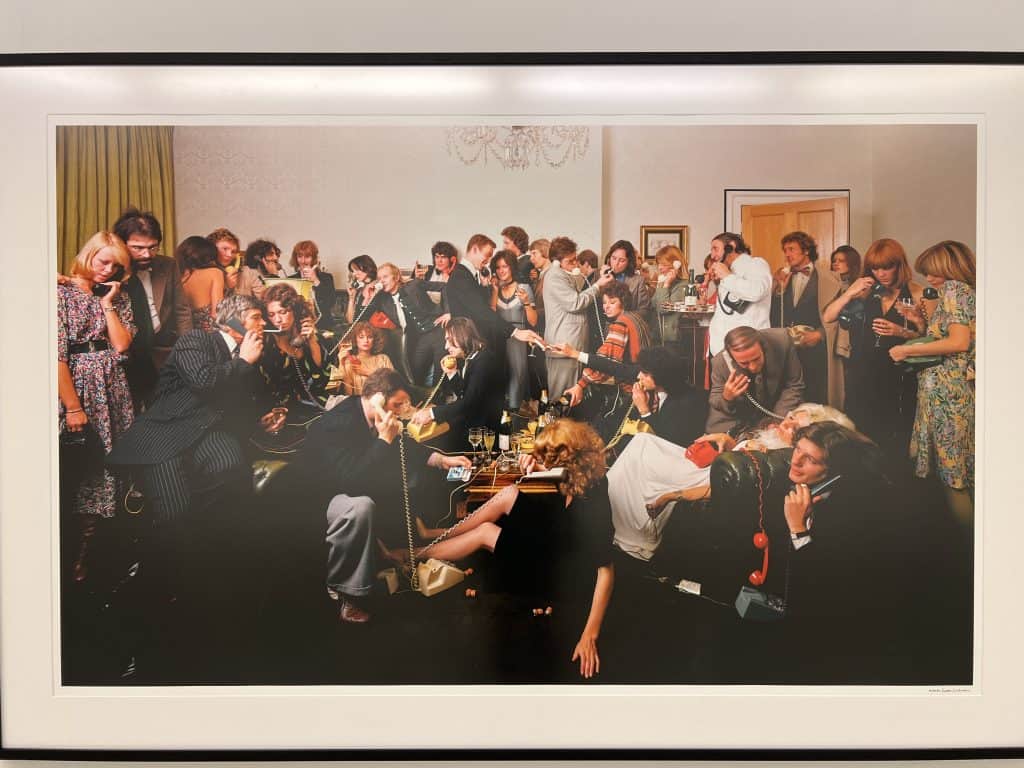

Diese Plattenhülle von 10cc kannte ich noch nicht und sie gefiel mir ausgesprochen gut. Sie entstand 1976 und zeigt Menschen auf einer Party, die sich nicht mehr miteinander unterhalten, sondern sich gegenseitig anrufen. Wie weitsichtig!

Wir waren eine gute Stunde in der Ausstellung. Die Texte lasen wir alle, nur einen Kurzfilm sahen wir uns nicht an. Also eine Ausstellung, genau richtig für einen verregneten Nachmittag. Vielleicht nehmen Sie sich noch ein Paar Kopfhörer mit und spielen ihre Playlist mit alten Lieblingen ab? So taten es bei unserem Besuch zwei ältere Herren und sie sahen beim Mitsummen ziemlich glücklich aus.

Sollten Sie mal eine Abwechslung zu den Karnevalsliedern im Radio brauchen, hier ein Stück der finnischen Komponistin Helvi Leiviskä (1902 bis 1982).

Sie hat Musik studiert, war aber hauptberuflich Bibliothekarin und komponierte jahrelang in ihrer Freizeit. Sie war die erste bedeutende finnische Komponistin, die sich in einer Männerwelt durchsetzten musste und eine 2024 erschienene CD mit ihrem Orchesterwerk Platte zeigt laut Fachleuten, dass Leiviskä die bedeutendste europäische Komponistin neben den Boulanger-Schwestern und Sofia Gubaidulina war.

Dieses Foto nahm ich auf dem Trompeter Friedhof in Duisburg auf:

Ich finde, dass dieses Musikstück von Hildegard von Bingen gut zu der Stimmung passt:

Solange es Leckerli, schöne Spaziergänge, Streicheleinheiten und ein kuscheliges Schlafplätzchen gibt, kann eigentlich nichts schief gehen!

Für alle Hundebesitzer habe ich noch einen besonderen musikalischen Gruß zum Sonntag: Walking the Dog von George Gershwin

(Natürlich dürfen alle anderen auch hören!)

Willkommen im Jahr 2024! Als ersten Beitrag möchte ich Ihnen dieses Lied vorstellen oder ist es eher eine musikalische Buchbesprechung?

Dies ist das Buch zu dem Video:

Und hier geht es zu einer Leseprobe:

https://www.penguin.de/leseprobe/Vom-Mythos-des-Normalen/leseprobe_9783466347988.pdf#page4

Letzte Woche führte ich ein Gespräch mit einer Musikerin über den Streamingdienst Spotify. Was ich schon wusste, aber bis dahin aus Bequemlichkeit verdrängt hatte, war die Tatsache, dass Spotify Milliarden verdient und diese in die Weiterentwicklung steckt, die Musiker allerdings nur wenig von dem goldenen Topf abbekommen. Ab 1. Januar 2024 sollen die Bedingungen für Künstler nun noch schlechter werden. Das Gespräch hallte zuhause nach und ich las im Internet einige Artikel über diese Problematik. Letztendlich entschied ich mich, meine Playlisten von Spotify zu dem Streamingdienst „Tidal“ zu übertragen. Er zeichnet sich durch beste Behandlung der Künstler aus, höchste Tonqualität und größte Auswahl von unbekannteren Musikern aus.

Bei Tidal gibt es keine kostenlose Version, für die einfache Version zahlt man z.Zt. 10,99 Euro, ein Probemonat ist inklusive.

Jetzt kommt ein „Leider“ (bezogen auf zwei IOS-Geräte): Die Übertragung der Playlists von Spotify nach Tidal empfand ich als etwas zäh, aber ich hielt durch. Ebenso das Migrieren vom IPad zum Handy, das nicht reibungslos klappte. Aber auch hier zeigte ich noch meinen guten Willen. Dann wollte ich ein neues Lied in eine meiner überspielten Themen- Playlists einfügen, es ging nicht! (Ich versuchte es auf mehrere Arten und schaffte es nicht). Ich hätte eine neue Playlist zum selben Thema erstellen müssen, das war für mich der Abschied von Tidal.

Also versuchte ich es mit dem französischen Streamingdienst Deezer.

Bei Deezer meldet man sich kostenlos an und auf dieser Seite

https://www.deezer.com/explore/de/features/transfer-playlist/

kann man das Überspielen von Spotify auf Deezer anschieben. Das Überspielen von ca. 1000 Liedern dauerte ca. 60 Sekunden, drei Lieder gab es nicht bei Deezer. Damit konnte ich leben. (Spotify und Deezer bieten beide ca. 80 Millionen Titel an). Auf meinem Handy fand ich ohne mein Zutun meine überspielten Playlists. Zu den Playlists kann ich ein neues Lied ohne Probleme hinzufügen.

Es gibt eine kostenfreie Variante, wie bei Spotify kommt eine kurze Werbeeinspielung. Möchte man ein neues Lied hören, wird es 30 Sekunden angespielt. Will man es ganz hören, wird man auf den Mix weitergeleitet, in dem das Lied vorkommt. Eine Premiumversion ohne Werbung, mit besserer Tonqualität und weiteren Vorteilen gibt es für derzeit 14,99 Euro. Diese gönnte ich mir zu Weihnachten und ich bin von Deezer angetan. Fand ich bei Spotify die für mich vorgeschlagenen Playlists oft nicht zutreffend, habe ich bei Deezer schon mehrere tolle Entdeckungen gemacht.

Und hier meine beiden derzeitigen Lieblingslieder:

Am Dienstag kündigte ich Ihnen in meinem Beitrag über eine Tagestour nach Luxemburg bereits einige Konzertempfehlungen an.

Zum zweiten Mal war in der Luxemburger Philharmonie der Schauspieler John Malkovich zu Gast. Er las Kritiken vor, die jeweils nach der Uraufführung der Musikstücke berühmter Komponisten veröffentlicht wurden. So hörten wir beispielsweise Verrisse und Verhöhnungen über Beethovens, Debussy, Mozart u.a. Das Orchester der Philharmonie unter der humorvollen Leitung von Aleksey Igudesman sorgte für den Musikgenuss und spielte die angesprochenen Stücke. Hier der offizielle Trailer der Konzertreihe:

In der Düsseldorfer Tonhalle waren vier grandiose Jazzmusiker zu Gast und rissen die Zuhörer von den Stühlen, als sie ihr neues Album „4 Wheel Drive II“ vorstellten:

Sie mögen lieber Hard Rock? Da hätte ich eine italienische Musikgruppe für Sie, sie trat vor kurzem in der Hertener Schwarzkaue auf, einem interessanten Konzertort:

Hier geht es zu ihrer Musik:

Strange Kind Of Women – The only female tribute to Deep Purple

Vor ein paar Tagen lernte ich den polnischen Komponisten Wojciech Kilar kennen. Er lebte von 1932 bis 2013. Für über hundert Filme schrieb er die Soundtracks, darunter zu „Der Pianist“ von Polanski oder „Bran Stoker‘s Dracula“ von Francis Ford Coppola. Für den Film „König der letzten Tage“ komponierte er u.a. ein „Agnus Dei“ und dieses Stück passt für mich besonders gut zu dem heutigen Tag.

Geben Sie dem Lied ein bisschen Zeit, es entwickelt sich langsam. Wenn möglich, hören Sie es laut, am besten über Kopfhörer.