Da wir in Liverpool nur ein paar Stunden Zeit hatten, setzten wir uns in einen Bus und machten eine Tour zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Das Hauptthema der Stadt „The Beatles“ ließen wir dabei außen vor, denn dies wäre eine zusätzliche Rundfahrt gewesen.

Unsere Busfahrt dauerte ohne Aus- und Wiedereinsteigen ca. 50 Minuten und startete am Royal Albert Dock. In alten restaurierten Hafengebäuden aus dem 19. Jahrhundert befinden sich neben Restaurants und Geschäften mehrere Museen wie beispielsweise das über die Beatles, ein Museum über die Sklaverei, durch die Liverpool u.a. reich wurde oder auch ein Ableger der Londoner Tate Gallery.

Liverpool liegt an dem Fluss Mersey. Er war der Start für viele Menschen, die nach Amerika auswanderten. Aus dieser Zeit stammen viele der beeindruckenden Häuser, die heute mit modernen Gebäuden die Skyline von Liverpool bilden.

Unseren ersten Halt machten wir im „Kulturviertel“, wo sich in Nachbarschaft die St. George Hall für Veranstaltungen, die Walker Art Gallery und die städtische Bibliothek befinden. Die Bibliothek kann man sich ohne Eintritt ansehen.

In dem katholisch geprägten Liverpool steht in Sichtweite die anglikanische Kathedrale der römisch-katholische Metropolitan Cathedral gegenüber. Es ist lohnenswert, beide zu besuchen.

Auf dem Weg zur protestantischen Kathedrale fährt man durch die Hope Street, die als Luxusstraße mit edlen Restaurants, der Philharmonie und zwei Theatern in den Reiseführern gelistet ist.

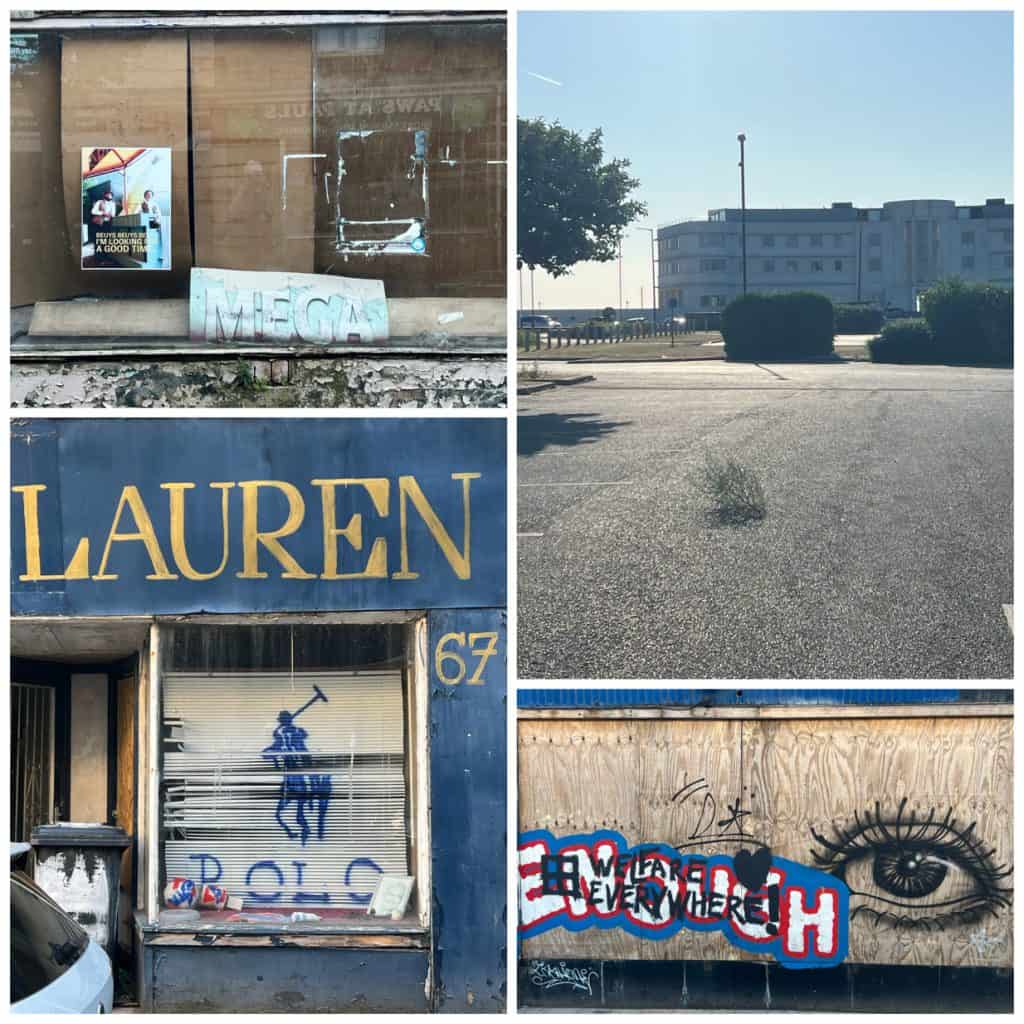

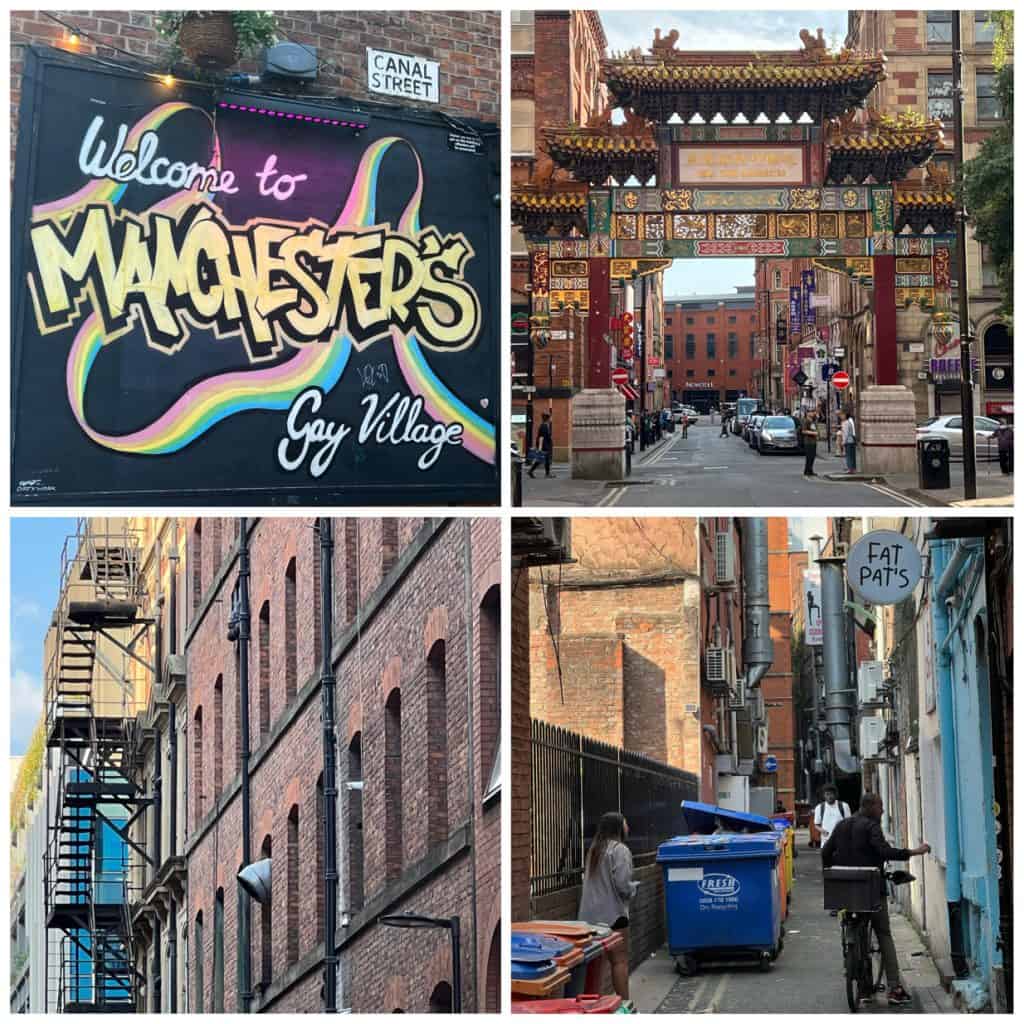

Nicht weit entfernt liegt Chinatown. Das Viertel gibt es seit 1940 und ist damit das älteste chinesische Quartier in Europa. Allerdings enttäuschte es uns, denn im Zentrum waren viele Geschäfte geschlossen oder es waren nur noch Restaurants vorhanden. In der Nähe befindet sich aber noch die Boldstreet, die als beste Einkaufsstraße Liverpools gilt und auch in deren Seitengassen kann man besondere Geschäfte entdecken. (Uns fehlte dazu leider die Zeit).

Liverpool hat uns positiv überrascht und es ist leicht, hier und im Umland mehrere Tage zu verbringen. Wir übernachteten im Hotel „62“, das in einem alten Bankgebäude vor einigen Jahren eingerichtet wurde und einen besonderen Charme hat. Es befindet nahe beim Hafen auf der Castlestreet, in der die meisten Gebäude unter Denkmalschutz stehen.

Tschüss Liverpool!

Von Liverpool ging abends um 22.30 Uhr unsere Fähre nach Belfast. Da viele Geschäfte und Museen zwischen 17 und 18 Uhr schließen, fuhren wir nach Newbrighton ans Meer. Es war Montagabend und der Ort war ziemlich ausgestorben. Ich denke, dass am Wochenende und an Feiertagen die Liverpooler hier einen Miniurlaub verbringen. Es gibt ein bisschen Strand, diverse Playing Grounds und billige Schnellrestaurants.

Hier lernte ich einen Bankfriedhof kennen. An der Strandpromenade standen viele Sitzbänke, von denen die Mehrzahl als Gedenkorte für Verstorbene gestaltet sind. Könnten Sie sich auf so einen Bank setzen?

Nächste Woche gebe ich Ihnen einen visuellen Überblick über unseren Aufenthalt in Nordirland.