Vom 6. bis 8.7. waren wir in Frankreich, um an der 2. und 3. Etappe der Tour de France als Zuschauer teilzunehmen. Hier ein paar Eindrücke:

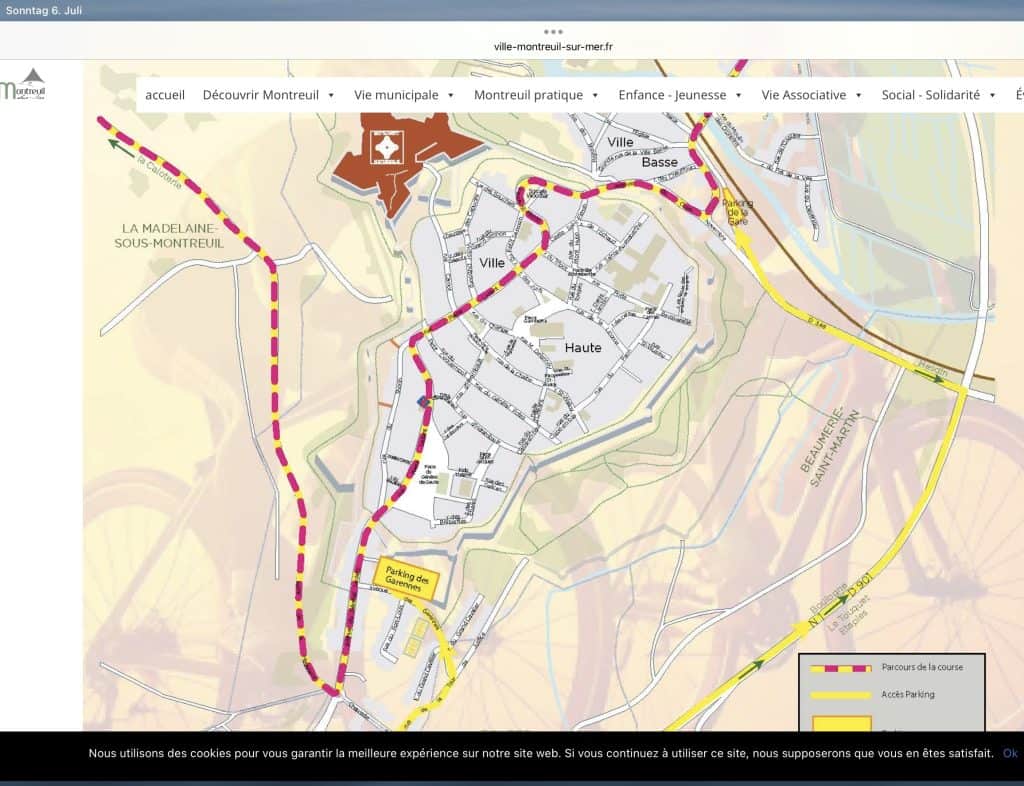

Sonntag, 8 Uhr: Wir fahren zu viert los, denn wir wollen spätestens um 13.30 Uhr in Montreuil-sur-Mer sein. Diesen Ort mit ca. 5000 Einwohnern haben wir uns ausgeguckt, um zuerst die Karawane zu sehen und dann beim Rennen mit dabei zu sein. Seit Wochen hatte mein Mann alles geplant, hilfreich waren diese Karten.

Wir fuhren über Antwerpen, wo wir eine halbe Stunde im Stau steckten. Das Staustehen hatten wir mit eingeplant, denn Antwerpen ist Staustadt. Dann fing es sehr zu regnen an, ein vorsichtiges Schleichen über die Autobahn war die Folge, wir verloren Zeit, die Stimmung war etwas angespannt. In Dünkirchen schließlich ein Lichtblick, ich entdecke einen kleinen blauen Himmelstreifen, der Regen nahm etwas ab. Noch 1 1/2 Stunden bis nach Montreuil…

Um 14.10 Uhr sollte die Karawane durch Montreuil ziehen, wir schafften es ganz knapp.

Ja und was ist die „Karawane“? Denken Sie an einen Karnevalszug…

Die Karawane besteht aus zahlreichen, von Sponsoren dekorierten Fahrzeugen, die in einer 45-minütigen Parade ca. eine Stunde vor dem Peloton herfahren. Die Sponsoren nutzen die Karawane, um ihre Produkte oder ihre touristischen Besonderheiten zu präsentieren und kleine Geschenke an die Zuschauer zu verteilen. Das heizt die Stimmung an der Strecke zusätzlich an und die Karawane wird von einigen Zuschauern wohl ebenso aufregend empfunden wie das eigentliche Rennen.

Nachdem der letzte Karawanenwagen vorbeigefahren war, suchten wir uns einen neuen Standort. In einer Stunde sollten die Radrennfahrer vorbeikommen. Wir wählen eine Kurve, da hier die Fahrer abbremsen müssen und etwas langsamer fahren. Vielleicht können wir ein Foto von den beiden Besten machen? Wie blauäugig…

Wir feuerten alle Fahrer an und warteten, bis der Besenwagen vorbeigefahren war. (Der Besenwagen sammelt Fahrer auf, die nicht weiterfahren können und zeigt das Ende des Pelotons an). Was für ein tolles Erlebnis! Die Stimmung in Montreuil war einem friedlichen und fröhlichen Volksfest ähnlich. Besonders freute uns, dass der Kellner im Café uns fragte, woher wir kämen und als wir „Duisburg“ sagten, er antwortete: „Aaah, die Zebras!“ (Für alle Nichtfußballer: Die Spieler des MSV Duisburg sind die Zebras).

Am nächsten Tag sollte die Zieleinfahrt der 3. Etappe in Dünkirchen ca. um 17 Uhr stattfinden. In Dünkirchen übernachteten wir und so machten wir uns frühzeitig auf den Weg, um einen guten Platz zum Zuschauen zu ergattern.

Es war schon sehr voll, als wir ankamen und letztendlich fanden wir einen Platz 100 Meter vor dem Ziel. Natürlich war dieses Mal die Geschwindigkeit der Fahrer noch höher, aber mir gelang dann doch ein Foto der beiden Erstplatzierten:

Wenn wir nicht bei der Tour de France waren, sahen wir uns ein bisschen die Landschaft und die Städte Dünkirchen, Calais und Bourlogne-sur-Mer an. Auch davon werde ich demnächst noch berichten.

Unser Fazit zum Thema Tour de France: Wir würden uns erneut aufmachen, um bei der Tour de France live mit dabei zu sein. Ein kleiner Ort ist für das Zusehen bei der Karawane gut und für den Zieleinlauf würden wir versuchen, auch eher eine kleinere Stadt als Dünkirchen zu finden. Sie muss nicht unbedingt in den Bergen liegen, aber etwas hügeliger sollte es doch schon sein, um einen längeren Blick auf die Fahrer zu haben.