Bei diesem Buch von Hanns-Josef Ortheil

würde ich Ihnen am liebsten über jedes einzelne Kapitel berichten!

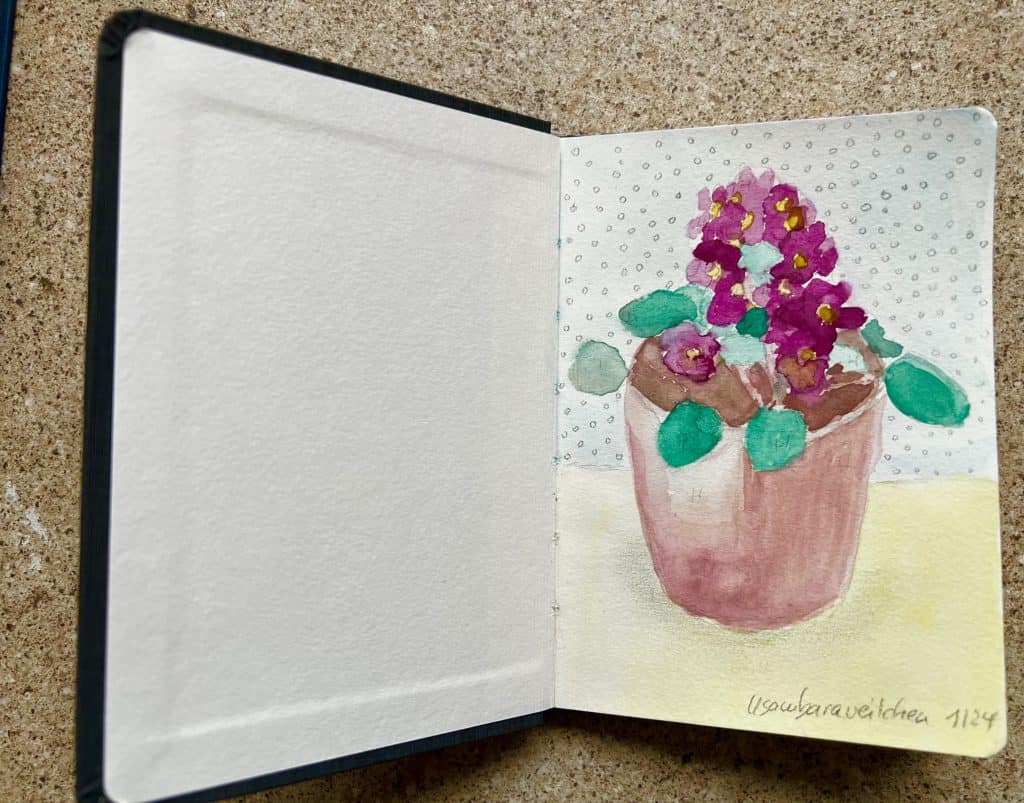

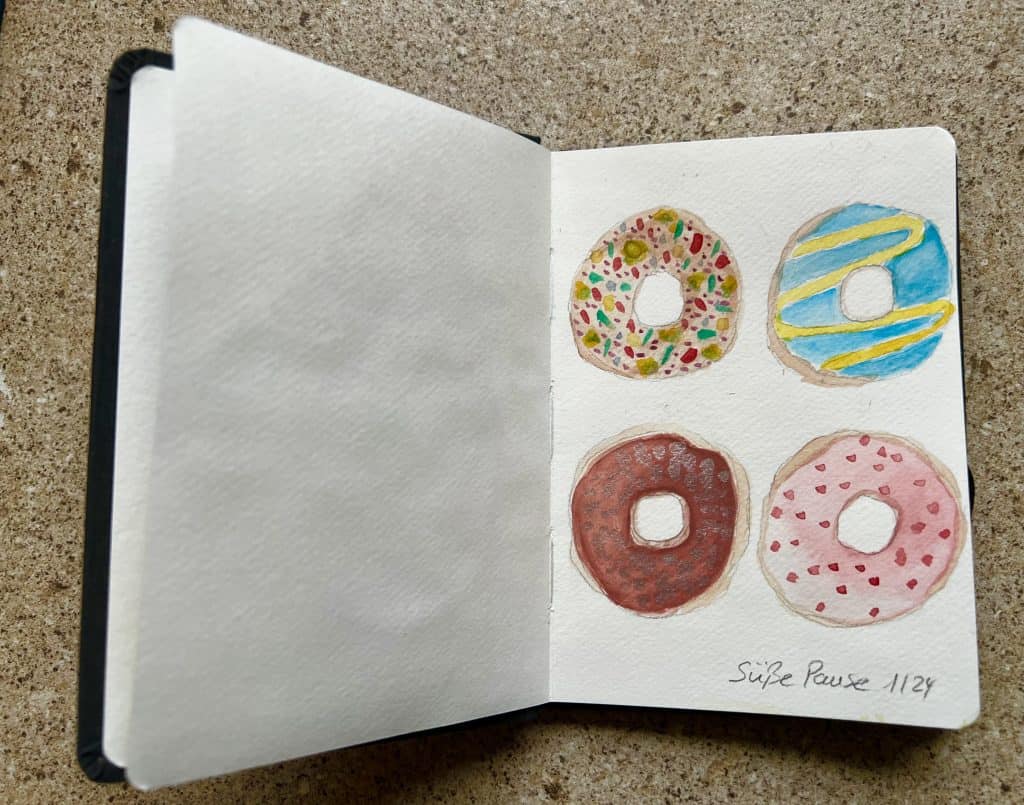

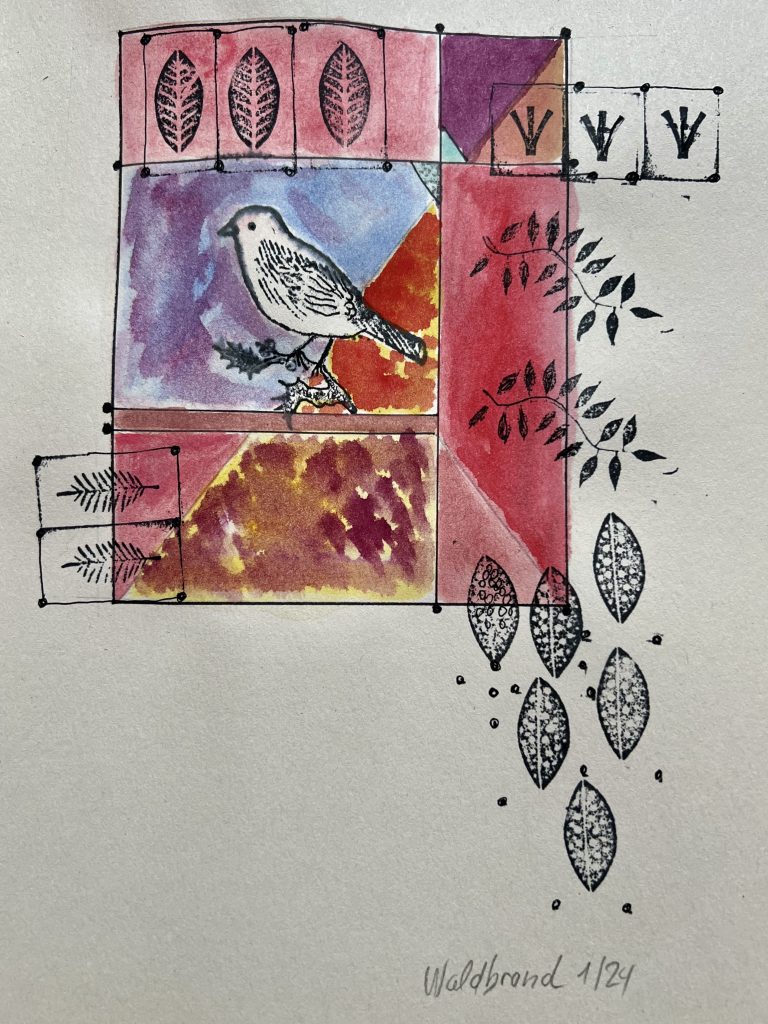

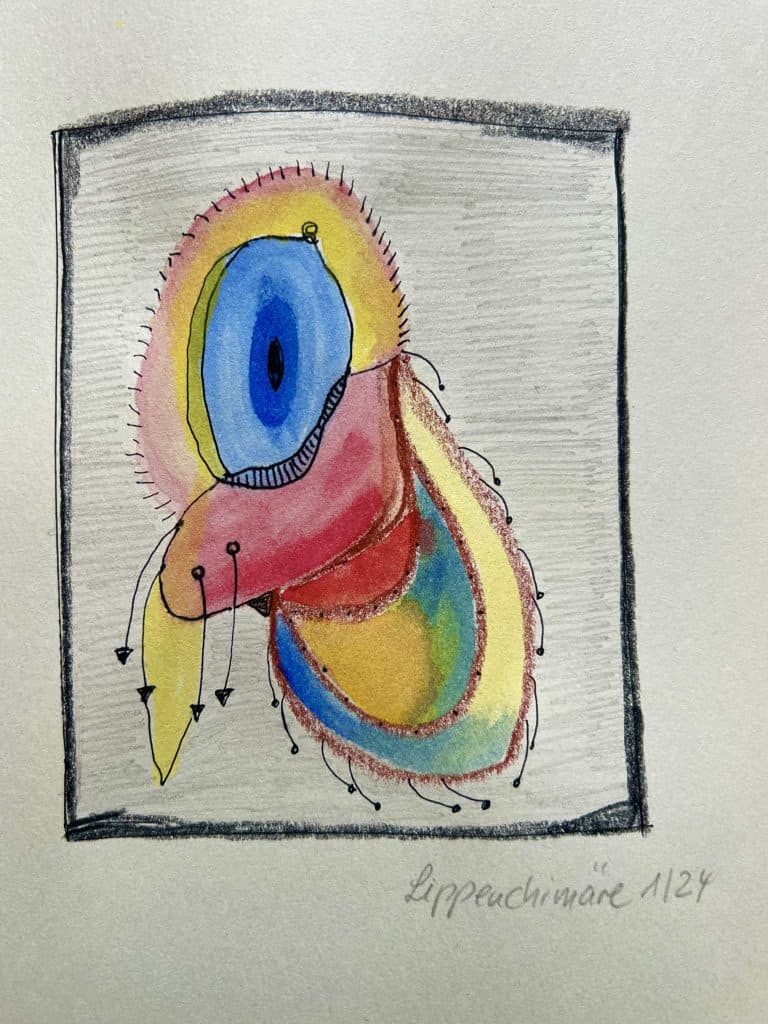

Eine Möglichkeit, sein Leben zu entschleunigen, ist das Innehalten und dem Aufschreiben von Beobachtungen oder Gedanken in einem Notizbuch.

Das hört sich erst einmal ziemlich einfach an. Sie setzen sich beispielsweise in ein Café oder auf eine Bank und notieren, was Sie sehen. Aber gucken Sie wirklich genau hin? Das ist eine Kunst und dieses Buch zeigt 19 mögliche Herangehensweisen, wie man zu einem Fundus an interessanten Notizen kommt.

Ortheil stellt dazu Aufzeichnungen, Beobachtungshefte oder Notizbücher von berühmten, aber auch von unbekannteren Autoren vor. Ob Elias Cannetti, Peter Handke oder Georg Christoph Lichtenberg, jeder hat eine andere Herangehensweise, die Welt zu betrachten. Meine drei Favoriten:

Notieren als Fotografieren:

Peter Wehrli stieg vor ca. 40 Jahren in Zürich in den Zug, um nach Beirut zu fahren. Auf dem Weg realisierte er, dass er seinen Fotoapparat vergessen hatte. Er begann, „literarische Fotos“ zu formulieren und beschrieb in äußerst knappen Worten ein Motiv, das er sonst fotografiert hätte. (Sein Buch „Katalog von Allem stelle ich Ihnen später noch gesondert vor).

Notieren als Drehbuch:

Der japanische Schriftsteller Akutagawa Ryūnosuke sah Menschen bei ihren Alltagsverrichungen zu und hielt seine Beobachtungen in Form von Drehbuchanweisungen fest.

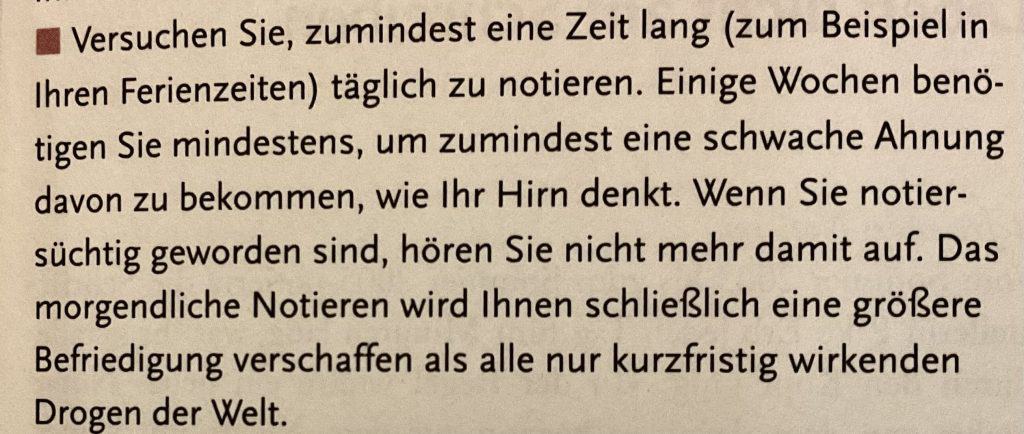

Notieren am frühen Morgen:

Paul Valéry und Elke Erb standen jeden Morgen früh auf und fingen direkt mit dem Schreiben an. Elke Erb schrieb, was ihr spontan in den Sinn kam. Dabei kamen ganz erstaunliche Gedanken zu Tage und die Schriftstellerin erfuhr viel über sich. Hanns-Josef Ortheil schreibt zu dieser Methode:

Welche Notizen Sie auch festhalten, Sie können Sie als schöne Erinnerungen an eine entspannte Zeit verwahren, sie als ihre persönliche Schatzkiste von besonderen Beobachtungen ansehen oder Sie benutzen Ihr Notizbuch tatsächlich, um eine Geschichte oder sogar einen Roman zu schreiben.

Notizen schreiben interessiert sie nicht? Lesen Sie das Buch trotzdem, denn mit dem Erlernen des genauen Hinsehens und Entdeckens wird Ihr Leben reicher.