Sie sitzen im Restaurant mit Lebenspartnern oder Kunden und eine Stille macht sich breit, weil die Gespächsthemen ausgegangen sind? Dieses Buch wird Sie in Zukunft davor schützen, denn Sie werden mit Ihrem Wissen rund um das Thema „Restaurant“ kurzweilig unterhalten und brillieren.

Seit dem 18.Jahrhundert gibt es Einrichtungen, die mit unserem heutigen Verständnis von einem Restaurant verglichen werden können. Der Autor erzählt im Stil eines Romans oder in Form eines Sachbuches von den verschiedenen „Komponenten“, die ein Restaurant ausmachen. Da sind erst einmal die Einrichtung und der Standort des Restaurants. Durch sie wurden und werden schon manche Etablissements zu Tempeln, zu denen man hinpilgert, um seinen Hunger zu stillen, aber noch wichtiger, um auch gesehen zu werden und „dabei gewesen zu sein“. Ja, die Gäste eines Restaurants…Sie bekommen natürlich ein besonderes Kapitel in diesem Buch. Auch diverse Restaurantkritiker haben ihren Auftritt, sei es George Orwell, Marcel Proust oder Wolfram Siebeck. Aber am wichtigsten sind natürlich die Menschen, die in einem Restaurant arbeiten: Die ausgebeuteten Küchenhilfen, die mächtigen Kellner oder die Köche, deren Kreativität zumeist bewundernswert ist, über deren Missgunst gegenüber anderen Köchen man aber auch manchmal den Kopf schütteln kann. (Nicht wahr, Herr Bocuse?) Weitere Themen: Der Einfluss von Restaurants in der Politik ( z.B. Rassentrennung in Südafrika), die Erfindung von Fast Food Ketten, die Recherchen von Günter Wallraff oder Frances Donovan, die bereits 1917 undercover recherchierte, um über Arbeitsbedingungen von Kellnerinnen zu schreiben oder auch Reflexionen über die Psychologie der Speisekarte.

Hartmut Lange: Im Museum Diogenes Verlag 9,90€

Hartmut Lange: Im Museum Diogenes Verlag 9,90€

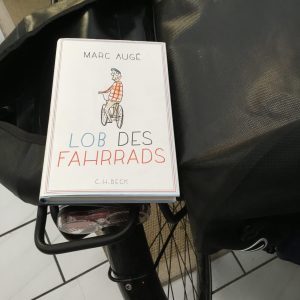

Wenn man den Weg ganz bis zu Ende fährt kommt man zu einer Brücke, die den Europaring überquert und hinter der Brücke fängt der Krefelder Stadtwald an. Hier schlage ich mich links durch, komme an der Trapprennbahn vorbei und fahre dann weiter links durch eine Häusersiedlung Richtung Rhein. Man folgt den Schildern „Burg Linn“ und ist dann auch schon bald da. Hier sind dann eine Kaffeepause und ein kleiner Bummel angesagt, denn ich finde hier immer neue Fotomotive. Zurück fahre ich über Uerdingen.

Wenn man den Weg ganz bis zu Ende fährt kommt man zu einer Brücke, die den Europaring überquert und hinter der Brücke fängt der Krefelder Stadtwald an. Hier schlage ich mich links durch, komme an der Trapprennbahn vorbei und fahre dann weiter links durch eine Häusersiedlung Richtung Rhein. Man folgt den Schildern „Burg Linn“ und ist dann auch schon bald da. Hier sind dann eine Kaffeepause und ein kleiner Bummel angesagt, denn ich finde hier immer neue Fotomotive. Zurück fahre ich über Uerdingen.