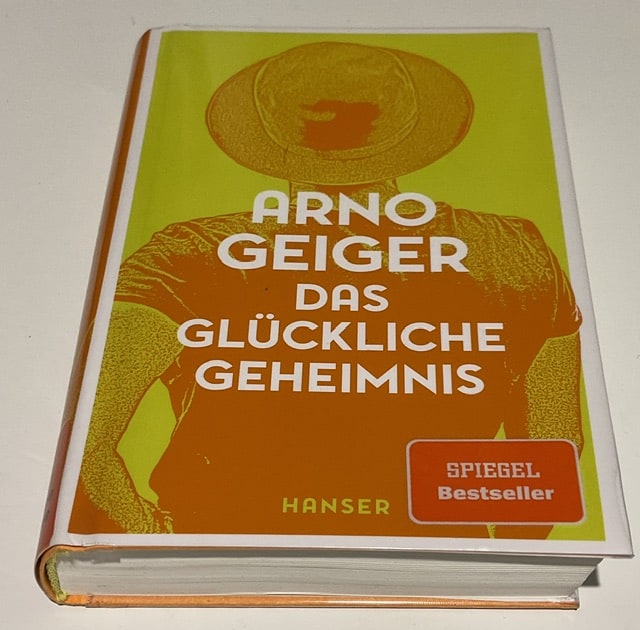

Arno Geiger schreibt über sein Leben als Schriftsteller und sein ganz persönliches Geheimnis.

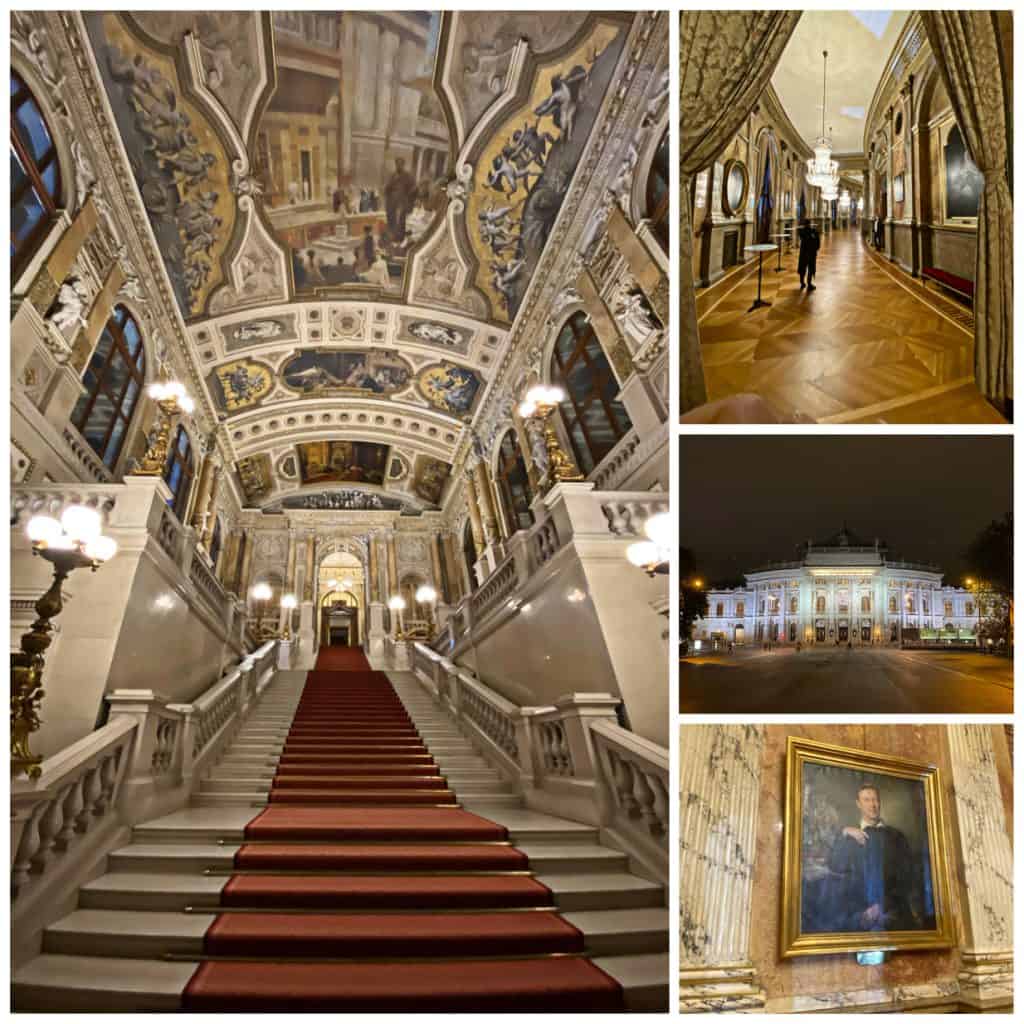

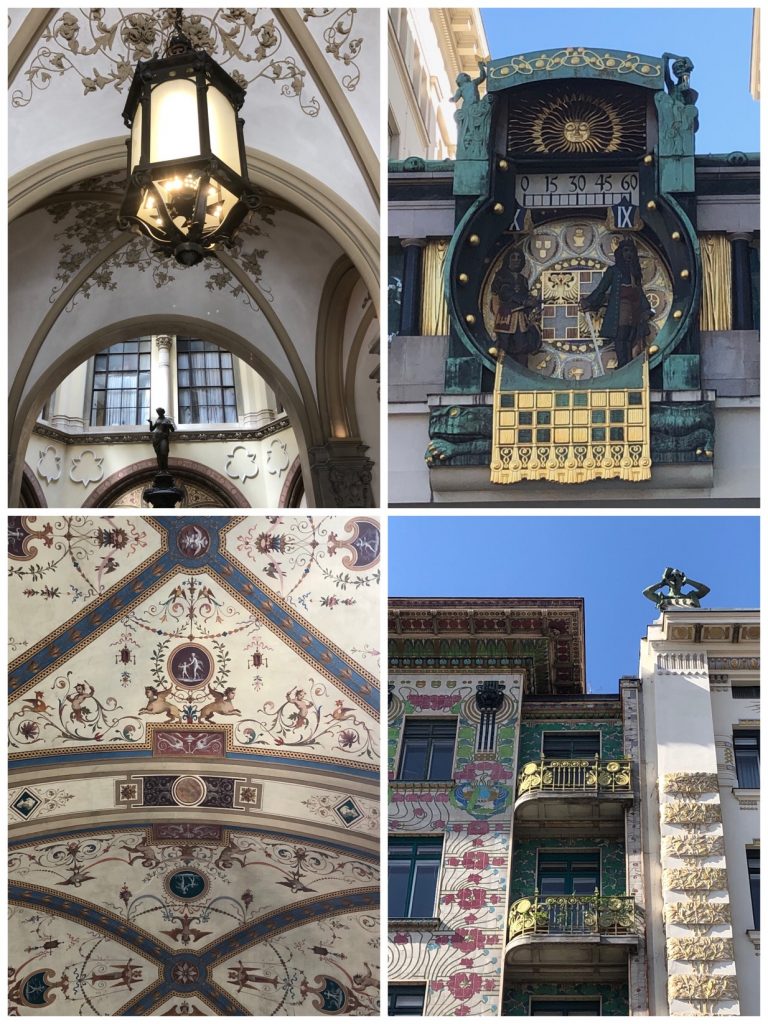

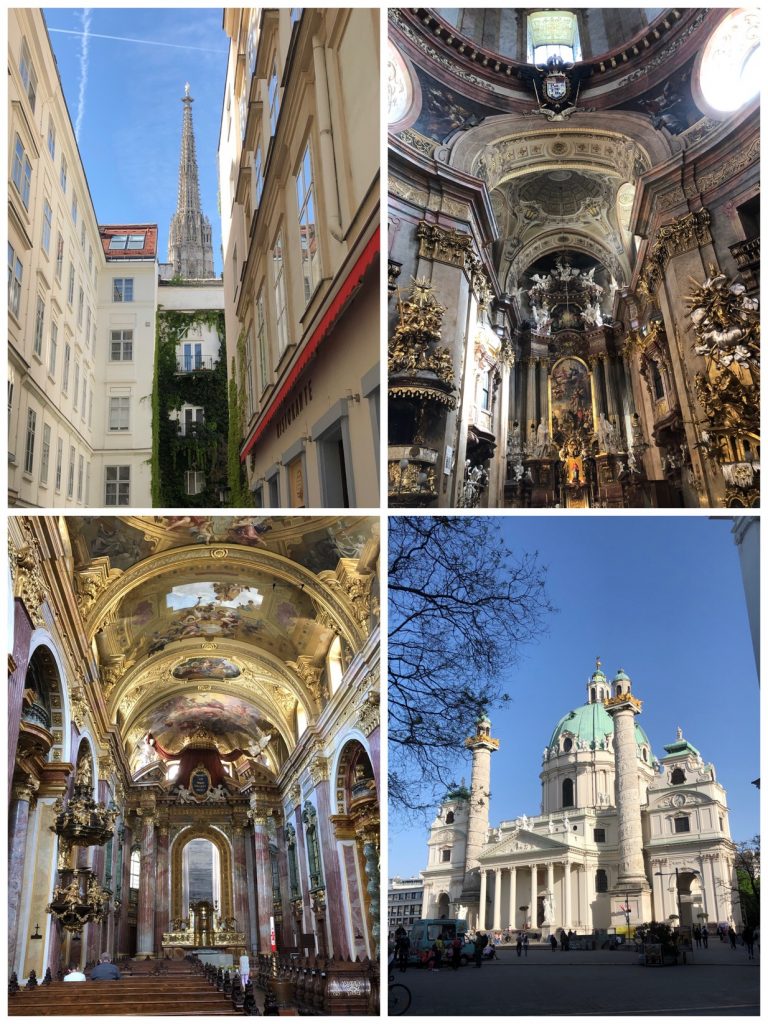

Er lebt in den 90er Jahren als junger Mann zusammen mit seiner Freundin in einer kleinen ärmlichen Wohnung in Wien. Sein Traum ist es, Schriftsteller zu werden.

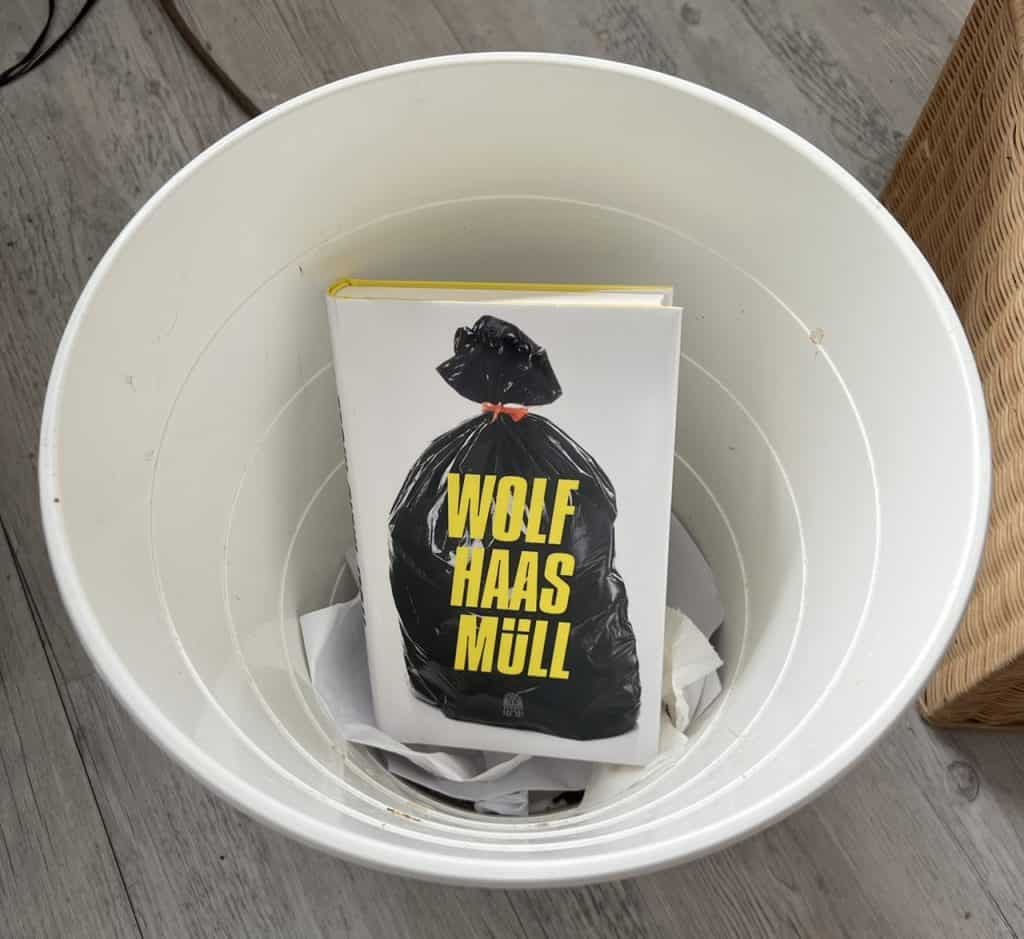

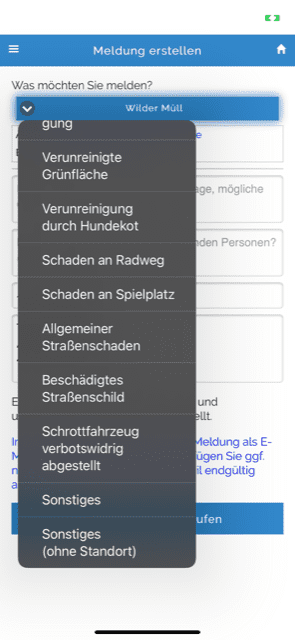

Eines Tages entdeckt er in einem Altpapiercontainer einen Stapel Bücher. Er sucht weitere Container ab, findet auch dort welche und beginnt, Bücher auf Flohmärkten gewinnbringend zu verkaufen. Die nächsten drei Jahre macht er daraufhin wöchentlich seine mehrstündige Tour zu den Altpapiersammelstellen. Am Anfang geniert er sich noch, denn wer in Abfall kramt, wird als Bettler stigmatisiert. Aber gewinnbringende Funde wie beispielsweise Originalpostkarten von den Wiener Werkstätten lassen seine Bedenken verblassen. Sein Grundeinkommen ist gesichert.

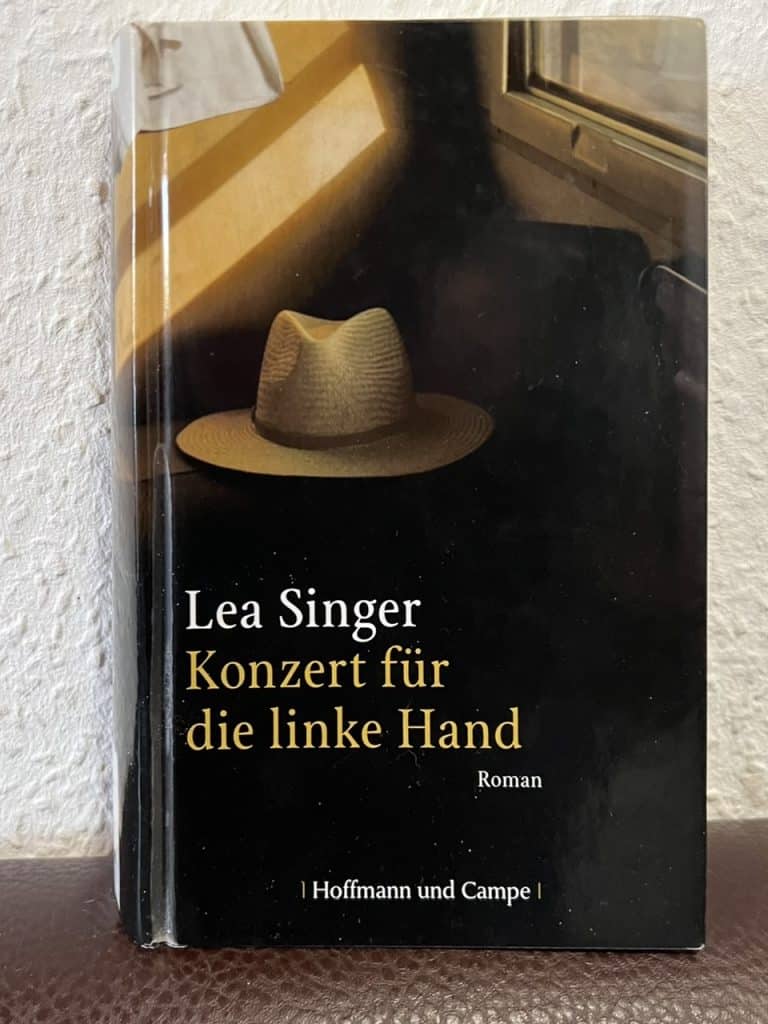

Erste Erfolge stellen sich in seiner Schriftstellerkarriere ein, aber der große Durchbruch ist es noch nicht. Wird er als Müllsammler enden? Er bekommt für ein Jahr ein Stipendium und geht nach Berlin. In dieser Zeit macht er viele neue Erfahrungen und als er nach Wien zurückkehrt, beginnt eine neue Lebensphase. Inzwischen hat er sich von seiner Freundin getrennt und ist mit Karin, seiner späteren Frau, zusammen. Die Beziehung ist schwierig, denn er ist nun ganz auf das Schreiben seines nächsten Romans fokussiert und hat nicht die Zeit, die sich Karin von ihm wünscht. Sein Laufbahn wird 2005 schließlich gekrönt vom Gewinn des Deutschen Buchpreises. Er ist jetzt ein gefragter Mann, das Verhältnis zu Karin wird dadurch nicht leichter. Beide haben Affären, sie trennen sich und sind dann wieder ein Paar. Hinzukommt, dass sein dementer Vater immer pflegebedürftiger wird und er zwischen Wien und Wolfurt in Vorarlberg pendeln muss.

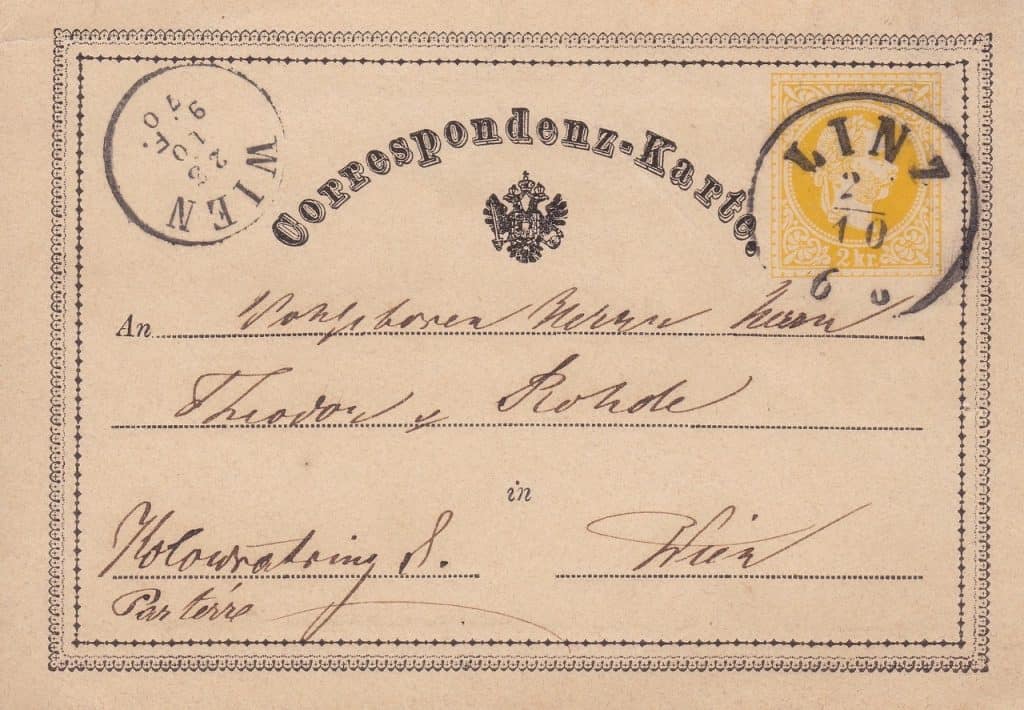

Was ihn diese Zeit durchstehen lässt, das sind seine Radtouren zu den Altpapiercontainern. Körperlich halten sie ihn fit und seine Funde sind für seinen Beruf inzwischen unabdingbar. Neben Büchern hat er früher auch Briefe mitgenommen. Er macht jetzt seine Runden, um weitere Briefkonvolute zu finden, denn diese Briefe geben ihm Einblicke in Lebenswelten, die oft so ganz anders sind als seine eigene. Nichts Menschliches ist ihm mehr fremd und besonders Schriftstücke, die sich mit alten Kriegserfahrungen auseinandersetzen, werden Inspirationen für einige seiner nächsten Werke.

Am Ende des Buches sind 25 Jahre vergangen. Arno Geiger sucht nicht mehr. Wie er sich in dieser Zeit mehrfach gewandelt hat, so hat sich auch der Alltag verändert. Handschriftliches findet man nicht mehr, stattdessen mehr Pizza-und Weinkartons. Sein Entschluss steht fest: Er wird über sein glückliches

Geheimnis schreiben, seinem Doppelleben als Müllsammler.