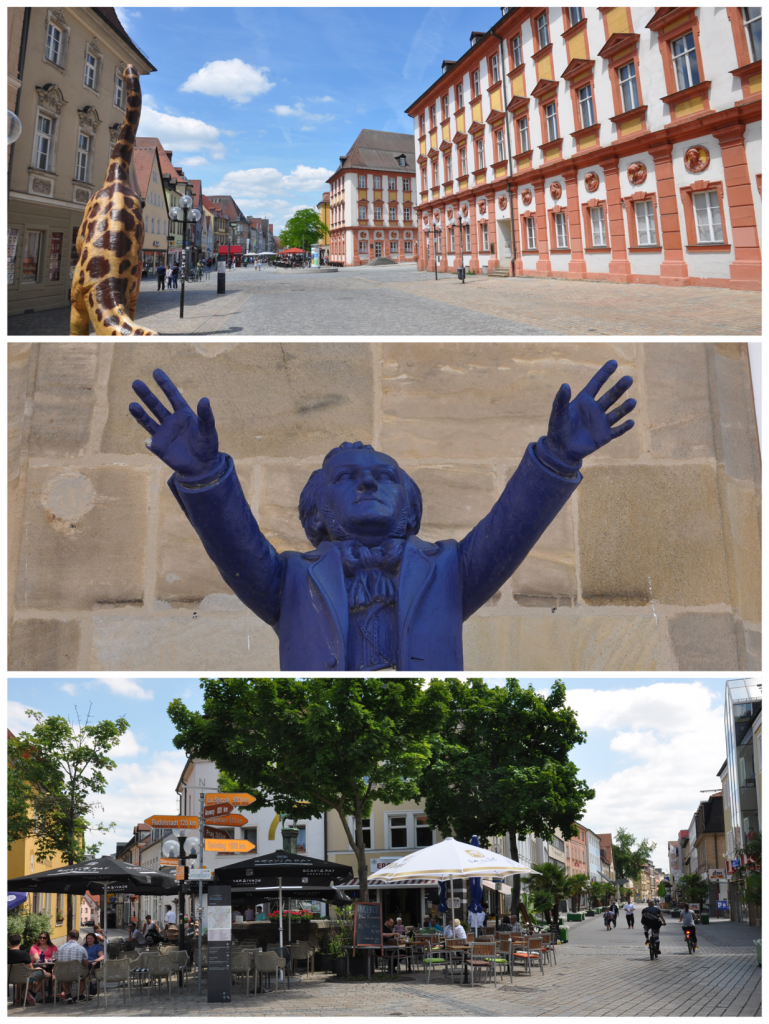

Die Entfernung Duisburg-Neualbenreuth beträgt 620 km. Ich fange heute mit den Zwischenstopps auf der Hin-und Rückfahrt an. Da Bamberg auf dem Weg lag, wollten wir die Chance nutzen und uns die Stadt ansehen und übernachteten dort einmal. Die Idee war im Prinzip gut, allerdings waren Kirchen und andere öffentliche Gebäude am nächsten Morgen wegen einer großen Fronleichnamsprozession geschlossen. So bummelten wir nur durch die Stadt und bekamen einen ersten Eindruck.

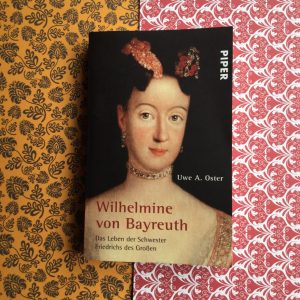

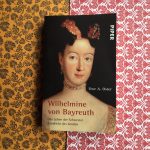

Auf der Rückfahrt statteten wir Bayreuth einen Besuch ab, genauer gesagt dem „Neuen Schloss“. Dies war einst die Wirkungsstätte von Wilhelmine von Bayreuth, der Schwester Friedrich des Großen. Ich las gerade dieses Buch

und der Buchinhalt wurde für mich dadurch sehr lebendig. (Kurze Buchbesprechung am Ende dieses Eintrags). Wir machten eine Führung mit, da man nur mit dieser in ansonsten verschlossene Räume kam.

Vom Neuen Schloss aus kommt man schnell in die Fußgängerzone. Diese war am Sonntag recht ruhig, doch machte sie einen sympathischen Eindruck.

Auch hier wäre ein zweiter Besuch nach 2018 wünschenswert. Dann wird das alte Opernhaus (Unesco Weltkulturerbe) wieder eröffnet und es gäbe da auch noch das Alte Schloss, Museen mit außergewöhnlichen Themen und noch Einiges mehr.

Aber Neualbenreuth war ja das Hauptziel und wie gestern versprochen kommen morgen ein paar weitere Appetithappen.

Und hier nun noch die Buchbesprechung:

Ich habe bisher noch nicht viele historische Biografien gelesen. Auch ist mein geschichtliches Wissen, was das 18. Jahrhundert betrifft, ziemlich lückenhaft. Vielleicht tat ich mich deshalb am Anfang mit dem Buch schwer, denn es kommen z.B. viele Friedrichs und Sophies vor und die politische Situation in den Grenzen des heutigen Deutschlands war recht kompliziert. (Im Buch gibt es eine Ahnentafel, aber leider keine politische Landkarte der damaligen Zeit).

Aber ich habe mich durchgebissen und es hat sich gelohnt. Nicht nur wegen der Schilderungen über Wilhelmine, die ich nicht so sympathisch und toll finde, wie viele andere es tun, sondern auch wegen des Überblicks zum Leben ihres Bruders Friedrich des Großen und dessen charakterlichen Verwandlung im Laufe der Jahrzehnte, wegen der Beschreibungen der politischen Kalküle und den Darstellungen des Schlosslebens.

Leider hat während meiner Schulzeit kein Deutschlehrer dieses Thema behandelt oder zumindest versucht, uns Schülern Gedichte etwas schmackhaft zu machen. Dies empfand ich als Erwachsene immer als Mangel, denn Gedichte sind für mich ein Stück Kultur. Ich unternahm immer wieder Versuche, mich mit Gedichten anzufreunden, aber außer bei Haikus funkte es nur selten. So war ich sehr beglückt, als ich letztes Jahr dieses Buch entdeckte. Sehr hoffnungsvoll fing ich es letzte Woche zu lesen an.

Leider hat während meiner Schulzeit kein Deutschlehrer dieses Thema behandelt oder zumindest versucht, uns Schülern Gedichte etwas schmackhaft zu machen. Dies empfand ich als Erwachsene immer als Mangel, denn Gedichte sind für mich ein Stück Kultur. Ich unternahm immer wieder Versuche, mich mit Gedichten anzufreunden, aber außer bei Haikus funkte es nur selten. So war ich sehr beglückt, als ich letztes Jahr dieses Buch entdeckte. Sehr hoffnungsvoll fing ich es letzte Woche zu lesen an.