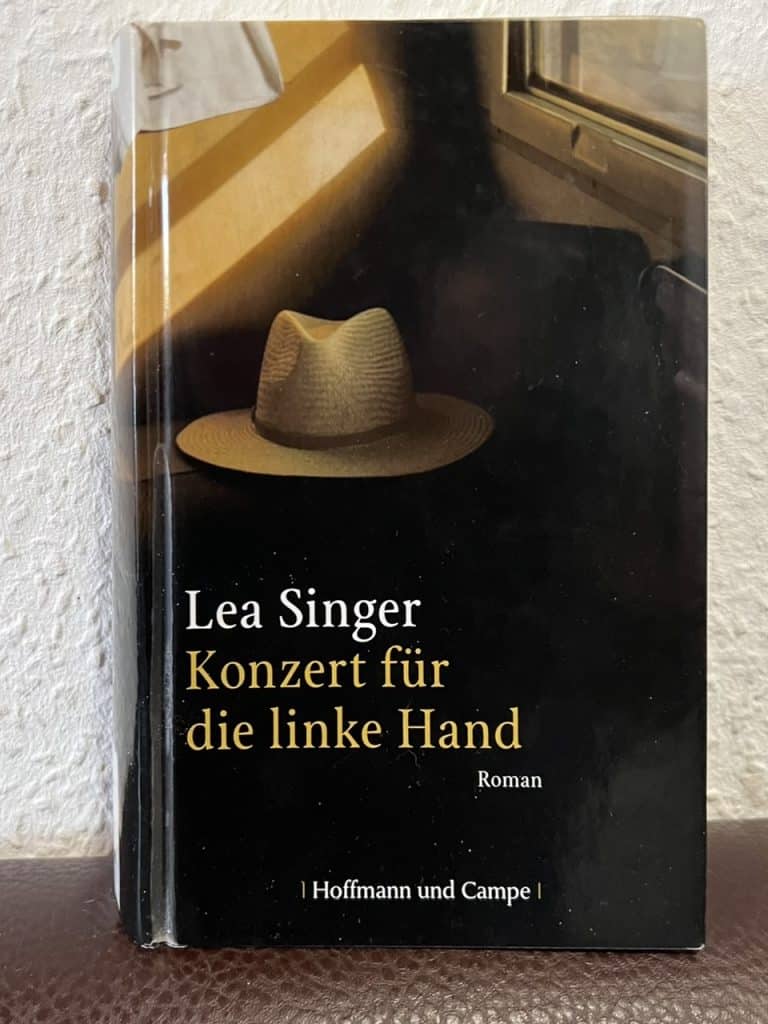

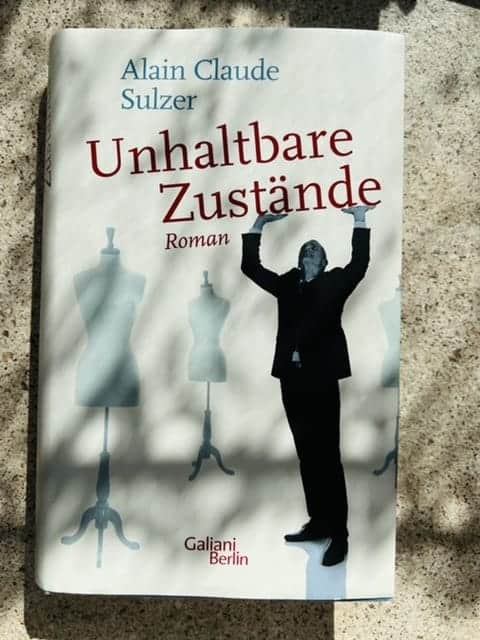

Robert Stettler, 59jähriger Junggeselle, führt ein unspektakuläres Leben in einer schweizer Großstadt. Sein Beruf ist seine Passion: Er ist Schaufenstergestalter im größten Kaufhaus der Stadt und seine Fenster werden immer zum Tagesgespräch. Der Briefwechsel mit der von ihm verehrten Pianistin Lotte Zerbst bringt ein weitere kleine Abwechslung. Stettlers Leben ändert sich, als der Kaufhausinhaber ihm einen zweiten jungen Schaufensterdekorateur zur Seite stellt und dessen innovative Fenster sogar in überregionalen Zeitungen und im Spiegel besprochen werden. Neben diesen privaten Einschnitten verunsichern Stettler aber auch äußere Veränderungen. 1968- Vietnamkrieg, Jugenddemonstrationen, der neue Alltag lässt Stettler wanken und er fühlt sich in die Ecke gedrängt, so dass seine Handlungen immer irrationaler werden.

Auch das Leben von Lotte wird erzählt. Sie wurde vor vielen Jahren während ihrer Ausbildung zur Pianistin vom berühmten Pianisten Mereschkowsiki über Jahre hin missbraucht. Ihr Ziel, vom besten Lehrer unterrichtet zu werden, ließ sie bleiben. Nun lebt sie zurückgezogen und geht in ihrer Arbeit aus Pianistin auf. Gerne würde sie ihren Verehrer Stettler einmal persönlich kennenlernen, er wäre der Fremde, dem sie ihre Lebensgeschichte vielleicht anvertrauen könnte. Sie wird in Stettlers Heimatstadt ein Konzert geben, ob ein Treffen stattfindet?

Ein leiser Unterhaltungsroman. Er gefiel mir aus zwei Gründen gut: In die Welt der Schaufensterdekoration einzutauchen und zu lesen, wie viel Mühe hinter einer gelungenen Schaufenster steckt, das war mal wieder ein Moment, in dem mir klar wurde, dass man alles mehr wertschätzen sollte. Der zweite Grund: Die unterschiedliche Entwicklung der beiden Hauptpersonen. Während Robert Stettlers Selbstbewusstsein sich in Zweifel, Angst und Irrsinn umwandelt, wächst Lottes Persönlichkeit, die weiß, wo sie im Leben steht und was sie will.