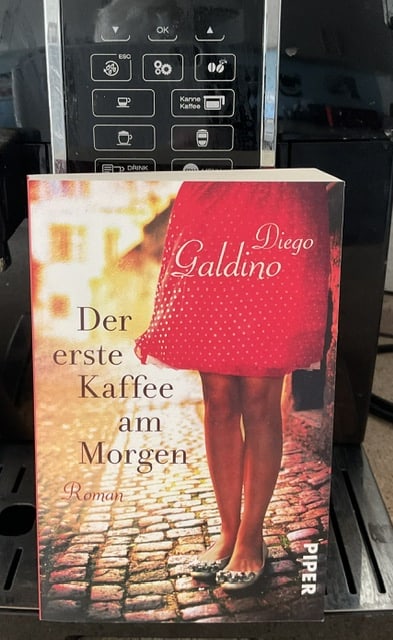

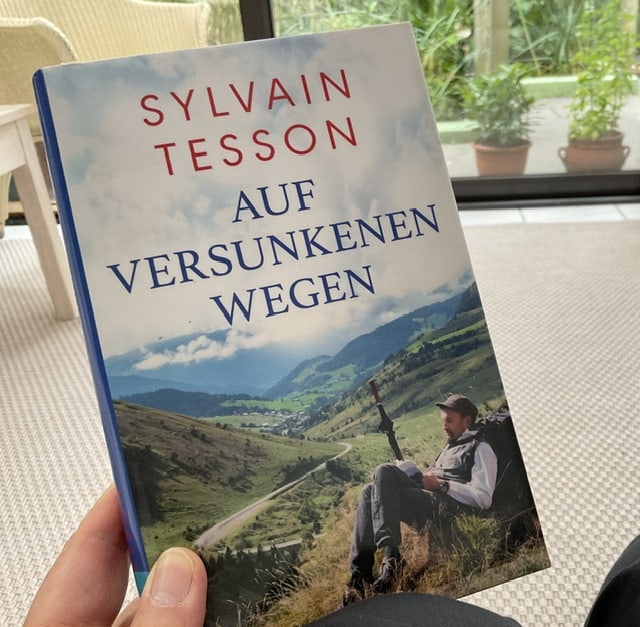

Dieses Buch habe ich in der letzten Woche gelesen. Es beschreibt eine Wanderung durch Frankreich. Die passenden Fotos zu dem Buch bekam ich teilweise durch das Gucken der Tour de France im Fernsehen, da sich die Wegstrecken zeitweise kreuzten.

Der französische Autor, Jahrgang 1972, hatte einen schweren Unfall, bei dem neben diversen Knochen,Wirbel auch sein Schädel gebrochen und sein Gesicht entstellt wurden. Anstatt nach langem Krankenhausaufenthalt in die Reha zu gehen beschließt er, nunmehr auf einem Ohr taub, humpelnd und noch schwach, sich auf eine Wanderschaft durch Frankreich zu begeben. Der Start ist in Tende in der Provence, danach geht es quer durchs Land über das Massif Central durch die Loireregion bis nach Omonville-la-Rouge in der Normandie, wo sein Weg endet. Sein Vorsatz: Nur auf alten Wegen wandern, auf denen er vielleicht noch ein wenig vom alten Frankreich wiederfindet. So übernachtet er meistens draußen, macht um Städte einen großen Bogen, versucht in Dörfern mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Beim Laufen weiten sich seine Sinne, er nimmt Details in der Natur und am Himmel war, die er bilderreich beschreibt. Dazu kommen kritische Überlegungen zu der Entwicklung von Frankreichs Landwirtschaft seit der Ära von Georges Pompidou.

Tesson ist 76 Tage unterwegs. Während der Wanderschaft verbessert sich sein Zustand wesentlich und das nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Er hatte viel Zeit, über sein bisheriges Leben nachzudenken, die Stille und die Abgeschiedenheit sind beste Voraussetzungen dafür.

Ich hatte mir das Buch in der Bibliothek ausgeliehen in der Annahme, konkrete Tipps für eine Rundreise durch Frankreich zu bekommen. Das war ein Fehler.

Die Schwerpunkte des Buches liegen in der Beschreibung seiner Befindlichkeiten, der Naturbeobachtungen und in seinen Gedanken zur Entwicklung der französischen Landschaft. Durch den letzten Punkt habe ich neue Einsichten zu Frankreich gewonnen und bei der nächsten Frankreichtour, egal wohin sie führt, hat sich mein Blickwinkel auf das Land etwas verändert.