Bild 171 von 365

Wer nicht neugierig bleibt, wird nur noch älter (Marianne Frauchiger)

Bild 171 von 365

Bild 126 von 365

Der zweite Berlinaufenthalt führte uns zuerst nach Dahlem. Hier wollte ich eigentlich die Königliche Gartenakademie besuchen, die aber ausgerechnet an diesem Tag aus innerbetrieblichen Gründen geschlossen war. So besuchten wir die in der Nähe liegenden Botanischen Gärten.

In verschiedenen Gewächshäusern und auf einem großen Areal mit Bepflanzungen aus allen Teilen der Erde kann man den ganzen Tag verbringen. Wir blieben nicht so lange, da im ganzen Park Vorbereitungen für ein Lichterfest getroffen wurden und viele Handwerker laut herumwuselten. Außerdem war es schwül und da versprach ein Aufenthalt an einem See Abkühlung.

Wir fuhren zum Wannsee, um uns das Haus und den Garten des Künstlers Max Liebermann anzusehen. Das Haus liegt direkt am See und man hat von der Terrasse des Cafés aus einen schönen Blick.

Der Garten besteht aus zwei Teilen, einem Bauerngarten und einem kleinen Park.

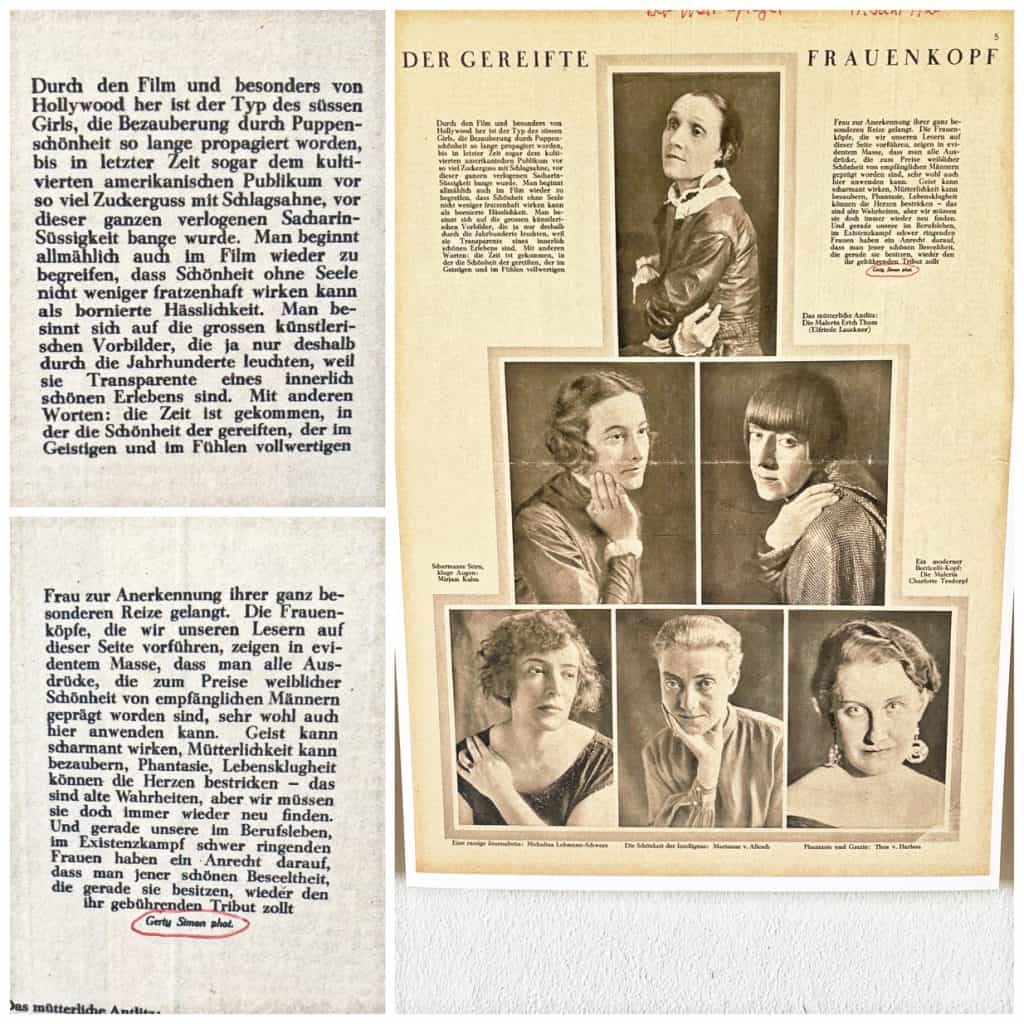

Im Haus gibt es kaum noch originale Einrichtungsstücke, neben Bildern von Liebermann werden in Sonderausstellungen noch andere Künstler präsentiert. In unserem Fall waren es Bilder der Fotografin Gerty Simon, die besonders während der Weimarer Republik für ihre Porträts bekannt war und u.a. auch Max Liebermann fotografiert hat. Aus dieser Ausstellung habe ich dieses „Fundstück“ mitgebracht, einen Zeitungstext von 1928.

Unsere Tour endete damit. In der Nähe der Max Liebermann Villa liegt auch das Haus der Wannsee Konferenz, doch sich diesem Thema noch anzunehmen, dazu fehlte mir an diesem heilen Gartentag die Kraft.

Der Havellandurlaub ist nun fast vorbei. Nächste Woche gibt es noch ein paar Minitipps, danach geht es in den Norden nach Bremen.

Wenn man so kurz vor Berlin Urlaub macht, dann ist ein Tagesausflug nach Berlin fast Pflicht. Wir wollten dieses Mal die Gegend um den Gendarmenmarkt entdecken und uns u.a. den französischem und deutschen Dom und ein bisschen weiter das Humboldtforum ansehen. Davon klappte nichts, da man sich überall hätte vorher anmelden müssen. So trabten wir einfach los Richtung Alex. Schon die erste Straße in diese Richtung bot eine Überraschung. In der Jägerstraße war die berühmte Mendelssohn Familie beheimatet und mehrere Schautafeln geben Auskunft über diese weit verzweigte musische Bankfamilie.

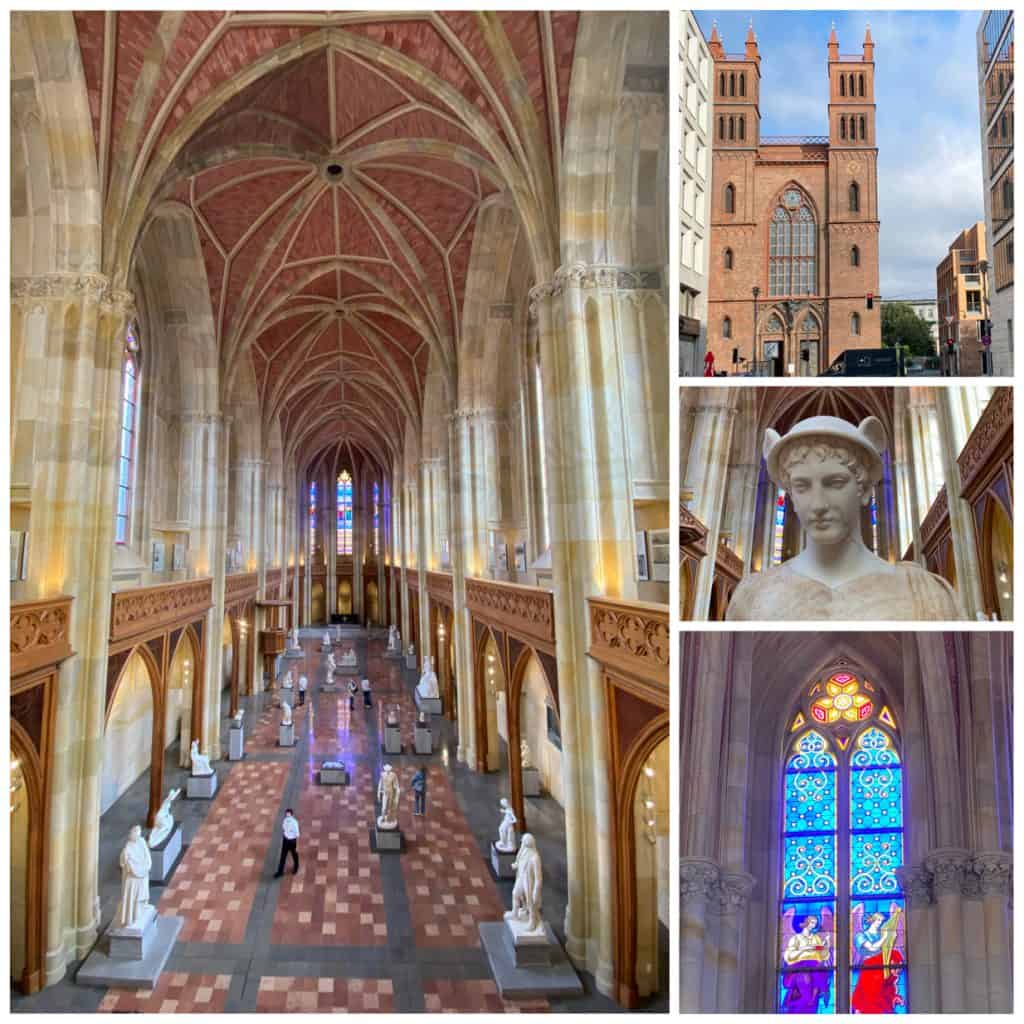

Kurz hinter der Jägerstraße entdeckten wir die Friedrichswerdersche Kirche, von der wir noch nie gehört hatten. Sie ist inzwischen in ein Museum umgewandelt worden und schenkte uns kostenlos zwei sehr interessante Stunden (ohne Anmeldung).

In der Kirche werden Skulpturen von Schinkel und dessen Zeitgenossen gezeigt. Darüber hinaus widmet sich die Ausstellung dem Leben Schinkels und wir waren sehr beeindruckt, da wir bisher nicht viel über ihn wussten.

Nach dieser Besichtigung stärkten wir uns im nahen Berliner Dom Café. Hier sitzt man relativ ruhig direkt an der Havel und kann den Schiffen zusehen.

Auch zur Besichtigung des Doms hätten wir uns anmelden müssen, doch konnten wir es in diesem Fall kurzfristig nachholen und besichtigten die Kirche. Viel Prachtvolles zu entdecken…

Auf dem Weg ins Nikolaiviertel kamen wir beim Roten Rathaus und dem Amtsgericht Mitte vorbei. Ich hatte gelesen, dass beide Gebäude sich durch eine beeindruckende Innenarchitektur auszeichnen. Leider war das Rathaus an diesem Tag geschlossen, aber im Amtsgericht durfte ich fotografieren.

Das alte Nikolaiviertel kam mir dieses Mal mehr denn je als eine Ruheoase mitten in Berlin vor, denn auch nach Fertigstellung des Humboldtforums wird in dieser Gegend noch immer sehr viel gebaut.

Wir besuchten erstmalig die Nikolaikirche (ebenfalls ein Museum, in diesem Fall wird über die Geschichte der Kirche und des Viertel informiert) und ließen uns durch die Hinterhöfe treiben.

Da das Wetter schlecht wurde, beendeten wir hier unseren Berlintag und fuhren wieder zurück nach Oberkrämer, wo unser Feriendomizil auf uns wartete. Aber wir kamen noch einmal nach Berlin zurück, deshalb: Fortsetzung folgt!

„Liebe Linda, da hast Du mir wirklich ein erfrischendes Buechlein geliehen! So etwas Verrücktes habe ich lange nicht mehr gelesen – unglaublich, der Typ!

Ich amüsiere mich prächtig (jetzt leider nur noch 70 Seiten). „

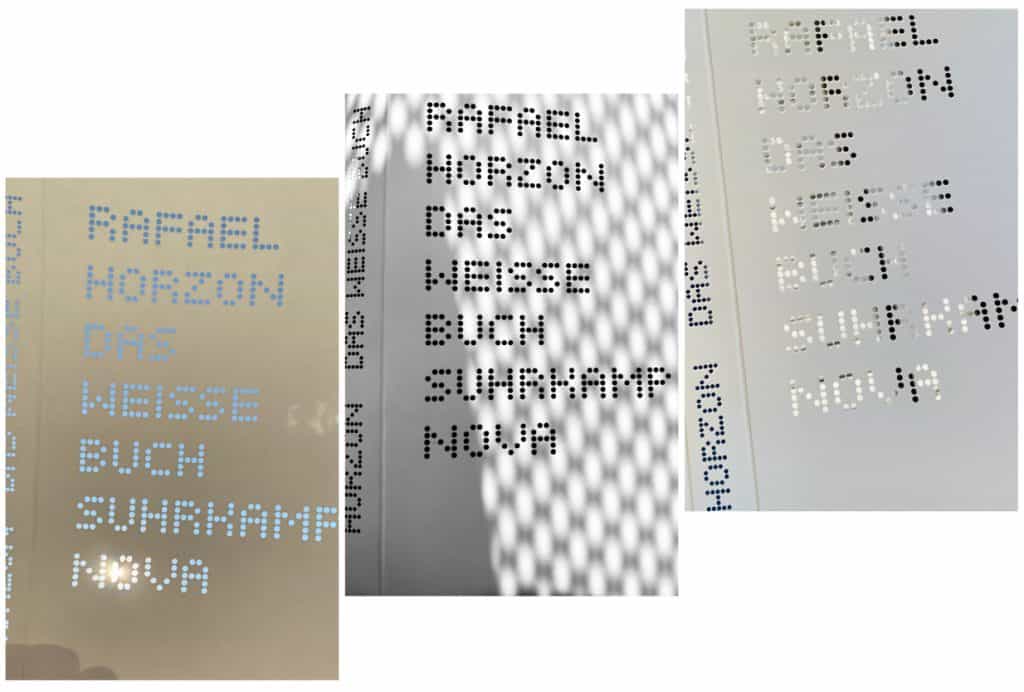

Dies schrieb mir eine vielbelesene Bekannte, nachdem ich ihr dieses Buch geliehen hatte:

Mitte der 90er Jahre kommt Rafael Horzon nach Berlin. Dort herrscht immer noch Aufbruchstimmung und die Bevölkerung ist erpicht auf Neues und Ungewöhnliches. Genau das richtige Pflaster für Horzon, der vor innovativen Geschäftsideen kaum noch schlafen kann. Manche Ideen sind sehr erfolgreich, wie z.B. sein Möbelladen, in dem er nur eine Art von Regal verkauft als Antwort auf Ikea. Genial auch die Eröffnung der Galerie Berlin-Tokyo, in der er am Anfang Haushaltsgegenstände aus seiner Wohnung ausstellt und diese einem japanischen Künstlern zuordnet, den es gar nicht gibt. Die Galerie ist so erfolgreich, dass existiernde japanische Künstler in der Galerie ausstellen möchten und Horzon zur Documenta eingeladen wird. Da zieht er die Notbremse und schließt die Galerie, denn eigentlich ist er ein Antikünstler.

Natürlich erlebt Horzon auch Misserfolge, aber er steht immer wieder auf und versucht, etwas Niedagewesenes zu erschaffen.

Am Anfang des Buches (erschienen 2010) dachte ich, dass ich Erinnerungen von Münchhausen 2.0 lese. Zu fantastisch war das Berichtete, zu sehr erinnerte mich auch der Schreibstil an die Lügengeschichten. Aber dann kamen mir doch Zweifel. War da vielleicht doch ein Körnchen Wahrheit in dem Buch enthalten? Ich fragte das Internet und kam aus dem Staunen kaum heraus. Ich als Niederrheinlandei hatte nicht mitbekommen, dass Herr Horzon zu den VIPS von Berlin gehörte und seine Ladeneröffnungen zu den Partyereignissen der Stadt gehörten. Ja, der Möbelladen existiert noch heute, andere Projekte hat es wirklich gegeben.

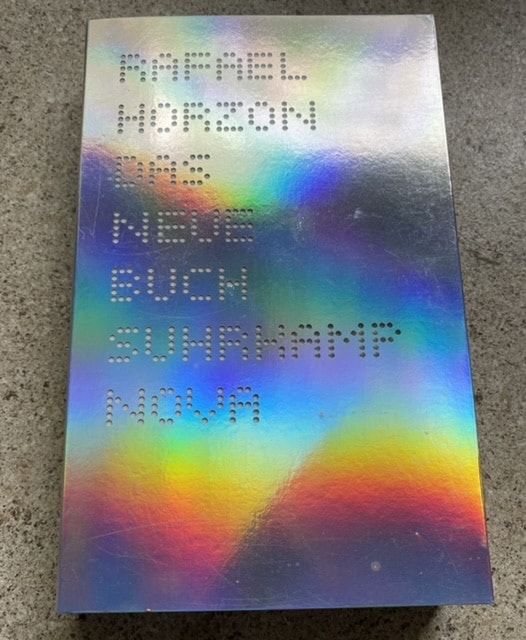

Ich las dieses Buch bevor ih nach Berlin fuhr und fand es herrlich. Auf den Spuren eines Mannes mit vielen Ideen und Mut, diese umzusetzen- genau mein Ding. So freute ich mich darauf, das zweite Buch von ihm zu lesen, das letztes Jahr erschienen ist. Um es kurz zu machen: Machen Sie es mir nicht nach, denn bei diesem Buch ist nur der Umschlag schön:

Horzon braucht Geld und man empfiehlt ihm, ein zweites Buch zu schreiben. Allerdings muss er erst dem Suhrkamp Verlag einen Entwurf liefern, bevor er einen Vorschuss bekommt. Seine finanzielle Lage wird immer prekärer, denn dummerweise hat er überhaupt keine Idee, über was er schreiben soll. Letztendlich erzählt er über den Zustand des Suchens nach einer Buchidee und das war für mich enttäuschend. Horzon ist kein charmanter Tausendsassa mehr, sondern eine zickige Heulsuse mit depressiven Anwandlungen, die ohne Freunde kaum noch lebensfähig ist. Das Buch versucht, lustig zu sein. Vielleicht ist es das, wenn man es nicht mit Horzons ersten Werk vergleicht, aber mich hat Buch Nr. 2 nur genervt. Ich hoffe für Herrn Horzon, dass nichts Autobiographisches in seinem neuen Buch enthalten ist und es an meinem Humorgeschmack liegt.

Momentan höre ich beim Bügeln lieber Kurzgeschichten. Man hat die Bügelwäsche geschafft und ein, zwei Geschichten gehört, das ist doch befriedigend.

Einen Glücksgriff tat ich bei der Auswahl dieses Titels:

2012 erschien das Buch, in dem Horst Evers von seinem Alltag erzählt mit Freundin und Tochter, mit Onkel Herbert oder anderen lieben oder nervigen Mitmenschen. Auch berichtet er von Erlebnissen, die er mutterseelenallein überstehen muss. So ist er z. B. auf dem trostlosen Nordenhammer Weihnachtsmarkt der einzige Besucher und reißt damit für kurze Zeit die Schausteller aus ihrer Starre. Oder er bekommt eine neue Kaffeemaschine, die eine eigene Webseite hat, ihm Mails schreibt und ihm entgegen der Werbeversprechungen die Zeit raubt.

Wussten Sie, dass Niedersachsen im Herbst der Ballermann für Freunde einer gepflegten Depression ist? Und Schottland ist Evers Lieblingsland, denn dort gehörte er während eines Urlaubs trotz seines Übergewichts zum oberen Drittel gut aussehender Kerle, man will es nicht glauben. Auch der Theorie von Evers, dass Außerirdische auf der Erde extra Müll abladen, um uns Menschen zu erforschen, sollte man mit etwas Skepsis begegnen.

Ich musste beim Zuhören sehr oft herzlich lachen, was z.T. auch daran lag, dass die Vortragsweise von Evers mich ein bisschen an die Känguru Chroniken von Marc-Uwe Kling erinnerte und diese sind meine Hörbuchfavoriten, wenn ich mal schlechte Laune habe.

Eine der letzten Episoden hatte schließlich einen ganz besonderen aktuellen „Touch“: Ein Freund bekommt von seiner Mutter regelmäßig einmal pro Woche ein Essen nach Hause zugeschickt. In Tupperware versteht sich. Dieses Menu macht sich der Freund dann am Mittwochabend in seiner Küche warm und anschließend gibt es im Wohnzimmer ein gemeinsames Videokonferenzabendessen mit seiner Mutter- es ist wie früher! Ein anderer Freund will das als Geschäftsidee aufgreifen und wirkliche Mütter quasi vermieten, mit denen man dann online auch etwas Familienatmosphäre heraufbeschwören kann. Evers ist da schon skeptisch, was das Videoabendessen angeht…

Dieses Buch von Robert Walser kaufte ich mir vor Jahren. Ich weiß nicht mehr, ob es mir jemand persönlich empfohlen hat oder ob ich eine Besprechung gelesen habe. Damals verschwand es erst einmal im Buchregal, jetzt war seine Zeit gekommen.

Im Klappentext steht, das Jakob von Gunten Diener werden möchte, weil er „in der Erniedrigung die Freiheit sucht“. Diesen Gedanken fand ich ungewöhnlich und meine Neugierde auf das Buch stieg.

Jakob von Gunten kommt aus wohlhabendem Haus. Während sein älterer Bruder Johann ganz den Erwartungen der Eltern entspricht und in der Gesellschaft etwas darstellt (das Buch erschien 1908 und Berlin ist Ort der Geschichte), läuft Jakob von Zuhause weg. Er ist ein Freigeist, dessen hohe Intelligenz schnell erkennt, dass in der besseren Gesellschaft alles nur Fassade ist und die Menschen reglementiert leben. Jakob beschließt, eine Schule zu besuchen, die junge Männer zu Dienern ausbildet. Auf den ersten Blick scheint dieser Beruf eher eine Bestrafung für einen Mann zu sein, der seine Freiheit über alles liebt. Aber gerade durch das konsequente Untergeben wird nach Ansicht Jakobs eine unbegrenzte geistige Freiheit ermöglicht.

Die Schule ist ein merkwürdiger Ort. Das Geschwisterpaar Benjamenta leitet sie, andere Lehrer sind nicht da oder schlafen permanent. Die Ausbildung besteht hauptsächlich aus dem Auswendiglernen einer Broschüre und das Pauken von Benimmregeln. Jakob ist allen anderen Schülern weit überlegen und wickelt den strengen Direktor um den kleinen Finger. Dann stirbt dessen Schwester und die Schule wird kurz danach aufgelöst. Alle Schüler werden durch den Direktor als Diener weitervermittelt, nur Jakob lässt er nicht gehen. Er hat inzwischen erkannt, dass er auf die Gesellschaft von Jakob nicht mehr verzichten will und beide planen, gemeinsam Abenteuer zu bestehen.

Nachdem ich das Buch beendet hatte, beschäftigte mich dieser Gedanke,“Unterwerfung, um Freiheit zu erlangen“ noch länger. Man könnte ja noch einen Schritt weitergehen und sagen, dass ich mich untergebe, macht mich nicht nur frei, sondern ich tue dazu noch etwas Gutes. Mein Herr benutzt mich als Fußabtreter, weil er sich schlecht fühlt oder ein psychisches Defizit hat. Nach der Erniedrigung meiner Person geht es ihm besser, wozu ich beigetragen habe. Also ist das Fußabtretersein ein gute Tat…

Nach diesen abschweifenden Überlegungen interessierten mich Besprechungen von anderen Lesern. Da bereits 1908 erschienen, äußerten sich beispielsweise schon Hermann Hesse zu dem Roman, in dem er lobend die Sprache erwähnte, bekannte Literaturkritiker vergleichen das Werk beispielsweise mit Romanen von Franz Kafka, deuten das Buch als Parodie auf den deutschen Bildungsroman oder es ist für sie eine „Märchenfabel“.

Wer nimmt die Herausforderung an und findet seine eigene Interpretation?

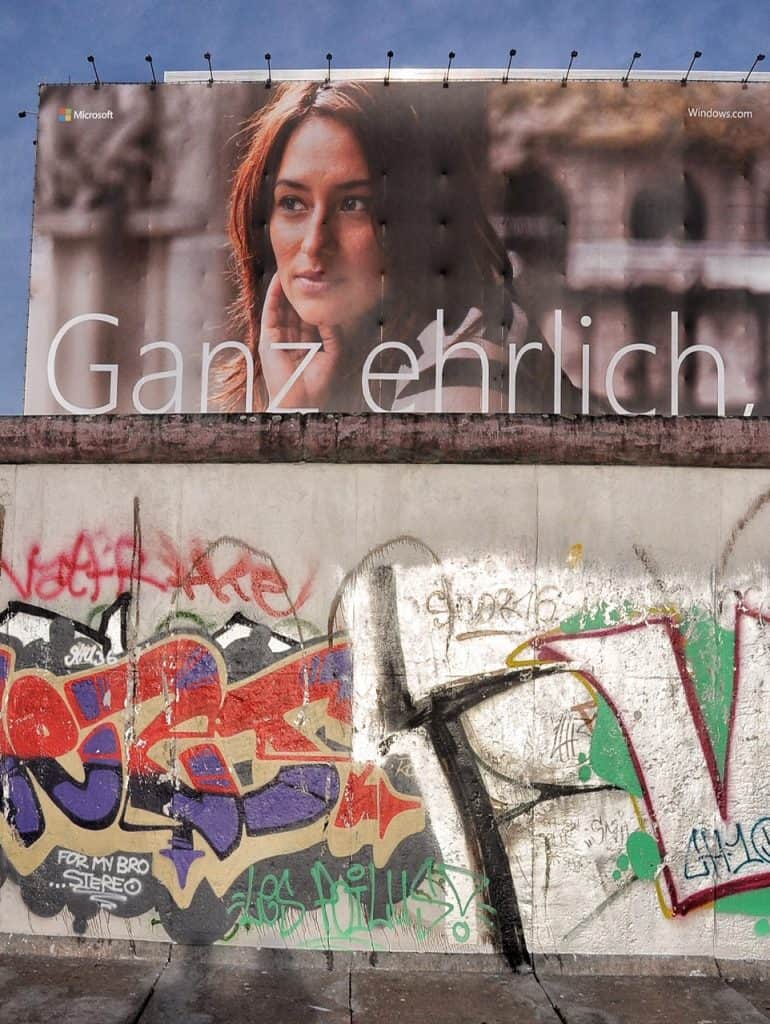

An einem sonnigen Nachmittag

bummelte ich an einem Stück der Berliner Mauer entlang.

Ich versuchte die Graffitis auf der Mauer zu entschlüsseln,

meistens ohne Erfolg.

Mein Grübeln wurde unterbrochen,

als auf halber Strecke ein Plakat über die Mauer lugte.

Auf dem Plakat war der Kopf einer jungen Frau zu sehen,

davor standen die Worte „Ganz ehrlich.“

„Ganz ehrlich“- was wollte man mir mitteilen?

Und warum ganz ehrlich?

War man früher halb, mehroderweniger oder nur ein bisschen ehrlich gewesen

und wollte jetzt endlich mal ganz in die Vollen mit der Wahrheit gehen?

Dieser Vermutung widersprach der Gesichtsausdruck der jungen Frau.

Kein Blickkontakt mit mir,

ihre Augen sahen mit leichtem Spott in eine nahe Ferne.

War das Ehrlichsein doch schwieriger als gedacht?

Ihr Mund hatte den Monalisastil,

ihre rechte Hand stützte das Gesicht leicht ab,

eine etwas verunglückte Denkerpose,

die das Ganzehrlichgesäusel nicht glaubhafter machte.

Ehrlichkeitsgeplänkel, Ehrlichkeitslitanei, Ehrlichkeitspokerface, Ehrlichkeitskuriosum, Ehrlichkeitsorakel-

ich dachte mich in Rage bis zum heutigen Tage.

(Bitte lesen Sie Tage in diesem Fall wie Rage, also mit weichem j, damit es sich reimt-vielen Dank.)

Mein Mann und ich sahen in den letzten Wochen die Folgen der Serie „Babylon Berlin“. Haben Sie sie auch gesehen? Es wurde ja viel über diese Serie geschrieben, u.a. wegen der Produktionkosten, den drei Regisseuren und auch wegen der Handlung. Das schreckte uns erst ab, aber dann…Kennen Sie die Serie? Wenn ja, hier noch einmal der Titelsong zum Erinnern. Wenn Sie die Serie nicht gesehen haben, hören Sie trotzdem mal rein. Ist man in der richtigen Stimmung, kann er durchaus ein bisschen Gänsehaut verursachen.

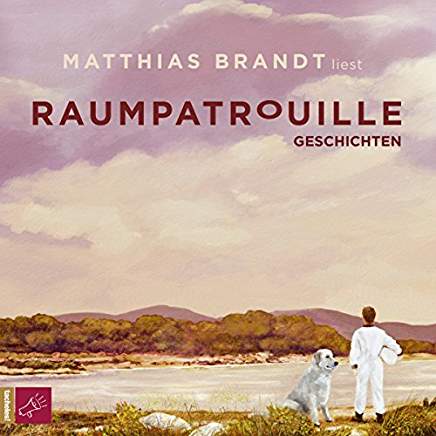

Wie komme ich nun zur „Raumpatrouille“? Einer der Hauptfiguren in der Serie ist der Schauspieler Matthias Brandt. Als ich ihn sah, klingelte es bei mir- da war doch was? Eine Freundin hatte mir vor einigen Monaten von seinem Buch „Raumpatroullie“ vorgeschwärmt und ich wollte es damals schon lesen. Habe ich dann wieder vergessen. Jetzt lieh ich es mir als Hörbuch aus und es wird mein 4.Geschenktipp.

Matthias Brandt, der jüngste Sohn von Willy Brandt, erzählt in 15 Kurzgeschichten von seiner Kindheit. Das Hörbuch liest er selbst, etwas leise, etwas vorsichtig, fast so, als würde ein kleiner Junge seine Gedanken jemandem heimlich anvertrauen. Ich könnte nicht sagen, welche Geschichte mir am besten gefallen hat. Sie sind anrührend, feinsinnig, auch mal erheiternd und geben neben der Gefühlswelt des Jungen, der so anders aufgewachsen ist als Kinder in seinem Alter, auch Einiges über seinen Vater Willy und seine Mutter Rut Brandt preis. Wer zur Babyboomer-Generation gehört, der bekommt dazu noch viele Erinnerungsschnipsel präsentiert, z.B. das geliebte Bonanza-Fahrrad, eben das „Raumpatrouille“-Thema oder den TriTop-Fruchtsaftsirup.

Ich habe mir das Hörbuch inzwischen gekauft. Muss es um mich haben, damit ich bei Bedarf Herrn Brandt wieder zuhören kann.

Ab morgen erzähle ich Ihnen von Kellerfunden, brauche Ihre Hilfe und gebe Tipps für Bücher, die auf keiner Bestsellerliste stehen, die sich aber seit 25 Jahren trotzdem immer noch gut verkaufen und vor allen Dingen lesen lassen.

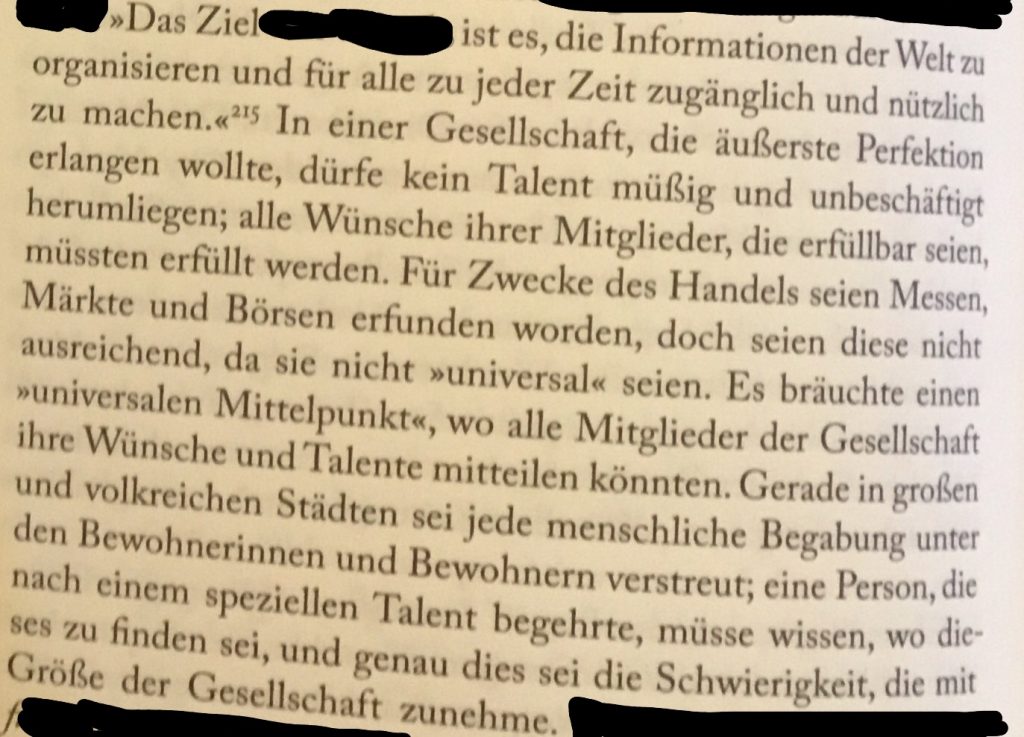

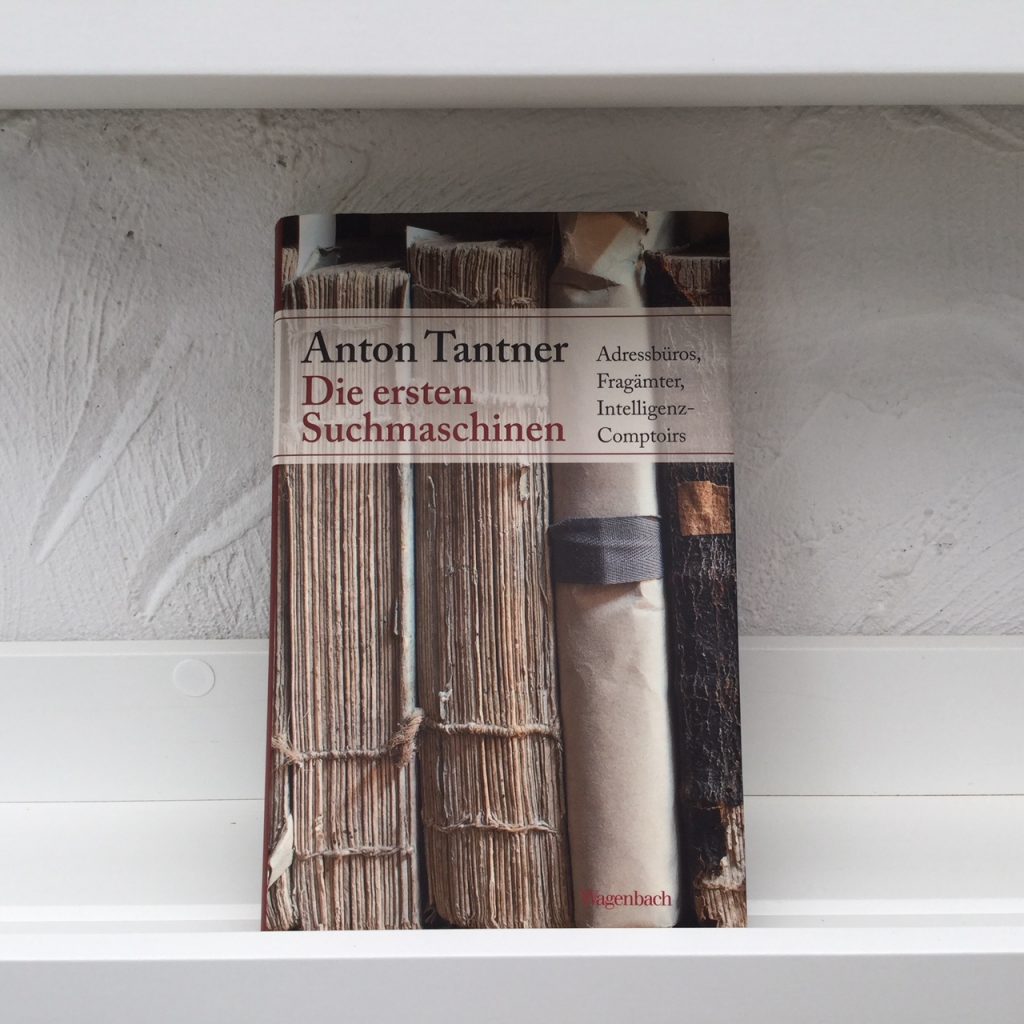

Welche Ziele hatten Larry Page und Sergey Brin, als sie Google erfanden? Könnte man es so formulieren?

Ich denke schon, nur stammt dieser Text nicht von den beiden, sondern von den Gebrüdern Fielding und er erschien 1751…

Sie nannten sich Adressbüro, Universal Register-Office, Fragamt oder Berichthäuser und etablierten sich ab 1586 in den Hauptstädten Paris, London, Berlin oder Wien. (In der Habsburger Monarchie und bei den Preußen wurden auch kleinere Städte interessant, so wurde auch Duisburg 1727 zum Knotenpunkt eines Adressbüro-Netzes).

Die Idee dazu hatte ein Herr aus der Familie de Montaigne. Nein, es war nicht „mein VIP“ Michel, sondern sein Vater Pierre Eyquem. Aber Michel de Montaigne berichtet 1580 in einem Essay über die Idee seines Vaters und so kam es 1586 zur ersten Gründung eines Adressbüros durch einen Franzosen.

Die Aufgaben der Büros waren sehr vielfältig wie z.B. die Registrierung von zu verkaufenden Immobilien und freien Arbeitskräften- am Anfang zwei Schwerpunkte dieser Einrichtungen. Die Büros wurden zusätzlich zu Detektivbüros, Meldeämter für Touristen oder Mitfahrzentralen. Man bot dort Waren an und unter Leibnitz übernahm das Büro kulturelle Aufgaben, ein Lesesaal wurde eingerichtet oder man traf sich zum Diskutieren. Besonders pfiffige Ideen, um die Kundenfrequenz im Büro zu erhöhen, hatte das Fragamt in Bratislava. Hier konnte man Sachen zum Einfärben abgeben, erste Versuche der Geldvermittlung wurden gestartet und oder wer Flaschenleergut unbeschädigt zurückbrachte, bekam „auch den 5ten Groschen wieder zurück“. (Das war 1782!)

Der Erfolg dieser Büros hielt allerdings oft nicht lange an. Schon damals gab es „Probleme mit dem Datenschutz“ beim Registrieren der Leute, die die Dienstleistungen eines Büros in Anspruch nehmen wollten. Die Einzelhändler beschwerten sich über das große Warenangebot, das in den Räumen der Büros gezeigt wurde und dass man sort direkt einkaufen konnte. Schließlich kamen die Büros auch immer wieder in Verdacht, politisch konträr zur Monarchie oder zur bestehenden Regierung zu agieren. Hatten die Büros am Anfang durch Plakate auf ihr Angebot aufmerksam gemacht, gab es schon bald Informationsblätter mit Anzeigen, daraus wurden schließlich Zeitungen, in denen zu den Anzeigen auch Artikel veröffentlicht wurden. Und dann war da noch das Problem der Bezahlung: Die Bevölkerung fanden die Büros sehr nützlich, doch für die Dienste zahlen wollten die Leute nicht. So mussten Büroeigentümer auch oft wegen mangelndem Geldes wieder schließen.

Kommt Ihnen das alles bekannt vor? Deshalb entschied ich mich auch für diesen Blogtitel. Das Buch bietet noch eine Reihe weiterer erstaunlicher Tatsachen rund um die Themen Medien und Kommunikation. Allerdings gab es auf den 175 Seiten auch viele Wiederholungen, welche Dienstleistungsangebote es in welcher Stadt gab. Das hätte man etwas straffer schreiben können, so blätterte ich manchmal etwas genervt ein paar Seiten weiter.

Nächster Blogeintrag kommt übermorgen am 14.6., passend zur Eröffnung der Fußball WM.