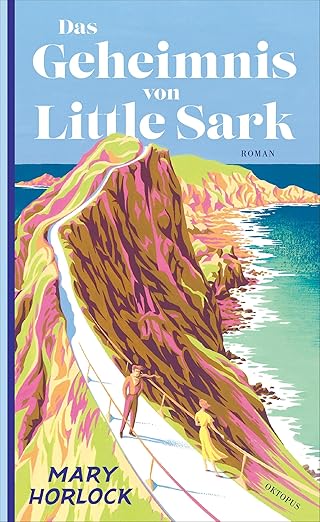

Ich beginne mit einem Zitat aus dem Buch:“ Auf Sark gedeihen viele Feindschaften, wenn es wenig anderes zu tun gibt.“

Das gilt besonders dann, wenn die Touristensaison auf der kleinen Insel im Ärmelkanal vorbei ist und sich in den Wintermonaten die Bewohner wieder mit sich selbst beschäftigen. 1933 ist es allerdings ein bisschen anders, denn eines Tages findet man am Rand einer Klippe zuerst eine ausgebreitete Jacke und dann zwei ordentlich zusammengelegte Kleiderstapel von einem Mann und einer Frau. Schnell wird klar, dass diese teuren Kleidungsstücke nicht Inselbewohnern gehören und langsam erinnert man sich, ein fremdes Paar in der Kleidung an mehreren Stellen gesehen zu haben. Doch wo ist dieses Paar? Ist es bei einem Unfall ums Leben gekommen? Oder handelt es sich um Selbstmord? Die lokale und bald auch die Presse des gesamten Königreichs überschlägt sich in Vermutungen und als eine junge Frau tot im Meer gefunden wird, während der Mann verschwunden bleibt, gibt es die ersten Mordspekulationen. Könnte jemand von der Insel damit zutun haben?

Die Autorin macht mehrmals einen Zeitsprung zum Jahr 1923 und widmet sich den o.g. Feindschaften. Besonders involviert sind u.a. Elise Carey und ihre Tochter Phyllis. Elise will alles kontrollieren und das Postgeheimnis ist für sie als Poststellenleiterin nur eine Empfehlung. Auch leitet sie nicht unbedingt alle Briefe weiter, was das Leben einiger Bewohner eine andere Richtung gibt. Die pubertierende Phyllis liebt es, Erwachsenen Streiche zu spielen und bedient sich bei alten Sarker Geschichten, in denen es um Geister und andere ungeklärte Phänomene geht. Dass sie mit diesen Streichen viel Leid auslöst, wird ihr erst 1933 richtig klar. Nebenfiguren wie Maud, die Hebamme, die vieles weiß, John, der Chief Constable als Fels in der Brandung, Paul und Ann Cecil, Sommergäste, die ungesund für die Insel sind oder der stets betrunkene Arzt Stanhope sind nur einige, die den Mikrokosmos der Insel bevölkern. Am Ende des Romans sind einige geheime und mysteriöse Geschichten, Geistersichtungen und Verletzungen aus der Vergangenheit geklärt und vielleicht wird das Leben auf Sark nun ein bisschen leichter.

Die Leserschaft wird von der ersten Seite an von einer nicht näher benannten Person mit in die Handlung gezogen. „Wir“ rätseln zusammen mit den Inselbewohnern, „uns“ macht man nichts vor und „Wir stellen mal eine Vermutung an.“ Das ist lebendig geschrieben und macht Spaß. Zuerst scheint es sich um einen Kriminalroman zu handeln, denn die Berichterstattung über das Paar wird immer brisanter. Doch die alten Inselgeschichten übernehmen nach und nach die Handlung und das Spektrum menschlicher Tragödien und besonders dem damit verbundenen Leid der Frauen ist groß. Doch irgendwann beginnen die Frauen, zusammen zu halten und sich zu wehren.

Das Buch beruht auf einem authentischen Fall und vielen alten Quellen, die die Autorin in der Bibliothek von Guernsey gefunden hat. Auch orientieren sich einige Romanfiguren an ehemaligen Inselbewohnern. Ein weiteres Leseargument für das Buch!