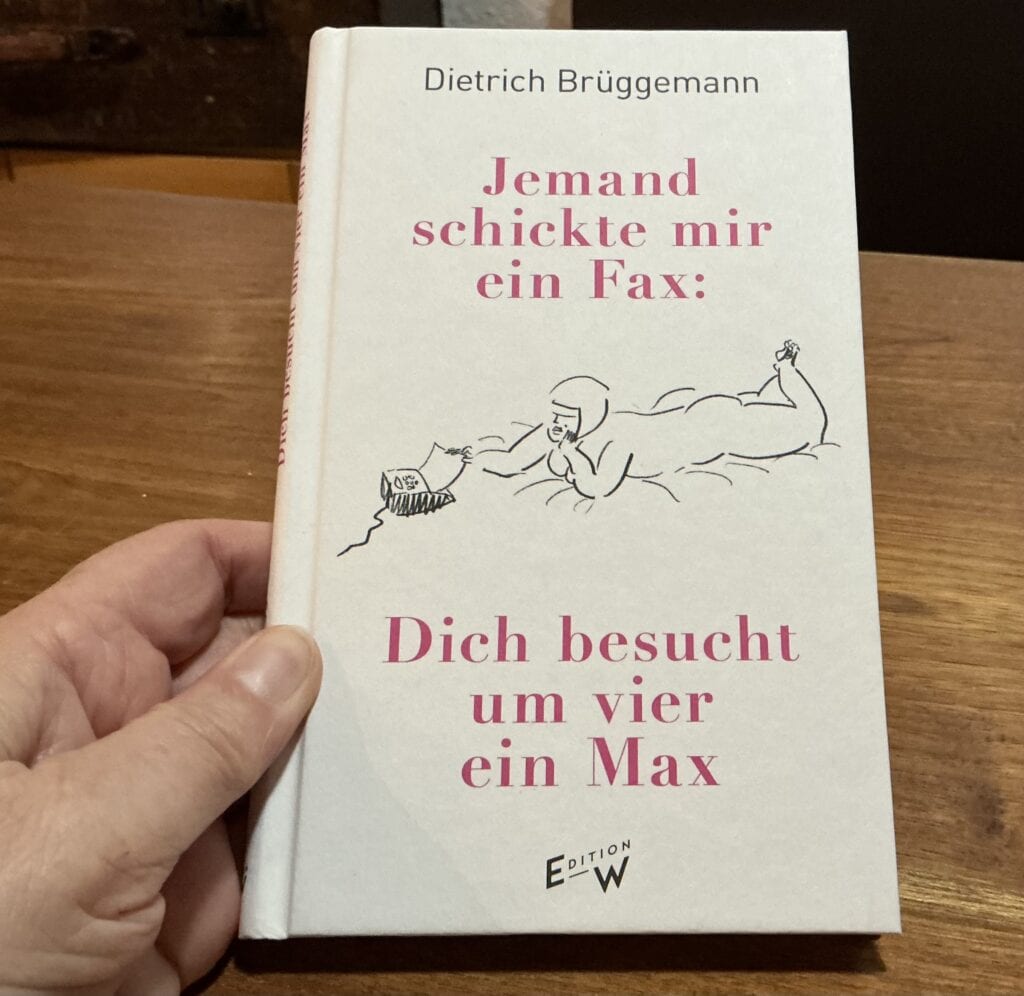

2025 erschien der zweite Band mit Schüttelreimen von Dietrich Brüggemann.

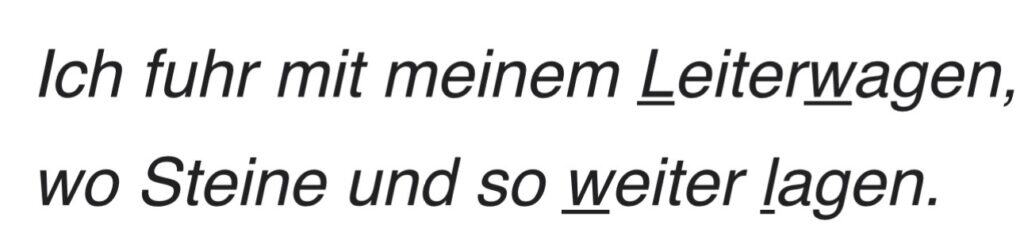

Was ist ein Schüttelreim? Hier eine Definition, gefunden bei Chat GPT:

Ein Schüttelreim ist ein Doppelreim, bei dem die Anfangsbuchstaben oder Konsonantencluster der letzten zwei betonten Silben in zwei Versen vertauscht werden, um eine komische Wirkung zu erzielen. Er ist eine Form des Nonsens und findet sich häufig in humoristischer Kurzlyrik. Ein Beispiel:

Dietrich Brüggemann beherrscht diese Sprachkunst perfekt und in seinem Buch bekommen gleich am Anfang die zehn Gebote aus der Bibel ein Update. Nr. 6 lautet dann:

Ihr sollt nicht um Keime raufen,

sondern lieber Reime kaufen.

Weitere Reimthemen sind beispielsweise „Gegen rechts“, „Aus der Tierwelt“ oder „Zweite Hälfte“. Ein weites Feld sind kulinarische Beobachtungen oder das Zusammenleben von Mann und Frau:

Wenn ich dir ein Ei bringe,

machst du mir einen Brei, Inge?

Man sollte dieses Buch nicht in einem Rutsch lesen, sondern jeden Tag nur ein paar Schüttelreime „konsumieren“. Manche sind wunderbar subversiv, oder böse, andere landen etwas unter der Gürtellinie, bieten reinen Quatsch oder kritisieren auch mal unverhohlen. Die zarten Illustrationen von Dennis Rudolph passen gut dazu.

Neben den Zweizeilenreimen gibt es auch ein paar längere Texte und ein Nachwort. Dieses sollte man unbedingt lesen, denn der Autor erzählt, welche Erfahrungen er gemacht hat, als er Chat GPT aufforderte, ihm Schüttelreime zu präsentieren. Die KI hat es bis auf eine Ausnahme nicht geschafft, einen Schüttelreim nach den Regeln zu regenerieren. Dafür bekam der Autor eine Reihe von neuen Wortkreationen präsentiert, auch nicht ganz uninteressant und vor allen Dingen großer Blödsinn. KI schüttelte es also nicht aus dem Ärmel und ich auch nicht…

Als ich mit der Lektüre anfing, hatte ich als Schüttelreimregel im Kopf, dass in der zweiten Zeile die Buchstaben der beiden letzten Wörter der ersten Zeile nur getauscht werden müssten. Da mir die Buchverse viel Spaß machten, suchte ich eigene Reime:

Auf der Party trug Gina ein nobles Kleid

und rief in die Runde „Nur kein Neid!“

Katharina wollte eine Arie von Rigoletto singen,

oh, was musste ihre Stimme ringen!

Möchtest du die Forelle essen?

Nein danke, gib dem Kater das edle Fressen.

Susanna bekommt eigentlich gerne Besuch,

doch was ist das jetzt für ein bestialischer Geruch?

Fritzi wollte im Sandkasten einen Kuchen backen,

beim Essen hörte man danach die Backenzähne knacken.

Ganz nett, aber noch nicht optimal, wie ich dann merkte, als ich später die offizielle Definition las.

Neuer Versuch:

Willst du im Park heute laufen?

Ja, aber nur rund um den Leute Haufen!

Hörst du es im Stau bellen?

Das ist wohl bei den Baustellen…

Was sollen diese schlauen Fragen?

Das werden dir die Frauen sagen!

Probieren Sie es einmal selbst, sich einen Schüttelreim auszudenken. Es liest sich leichter, als es ist!