Letzte Woche fand in der Duisburger Stadtbibliothek eine Lesung zu diesem Buch statt (Besprechung aus der RP siehe unten):

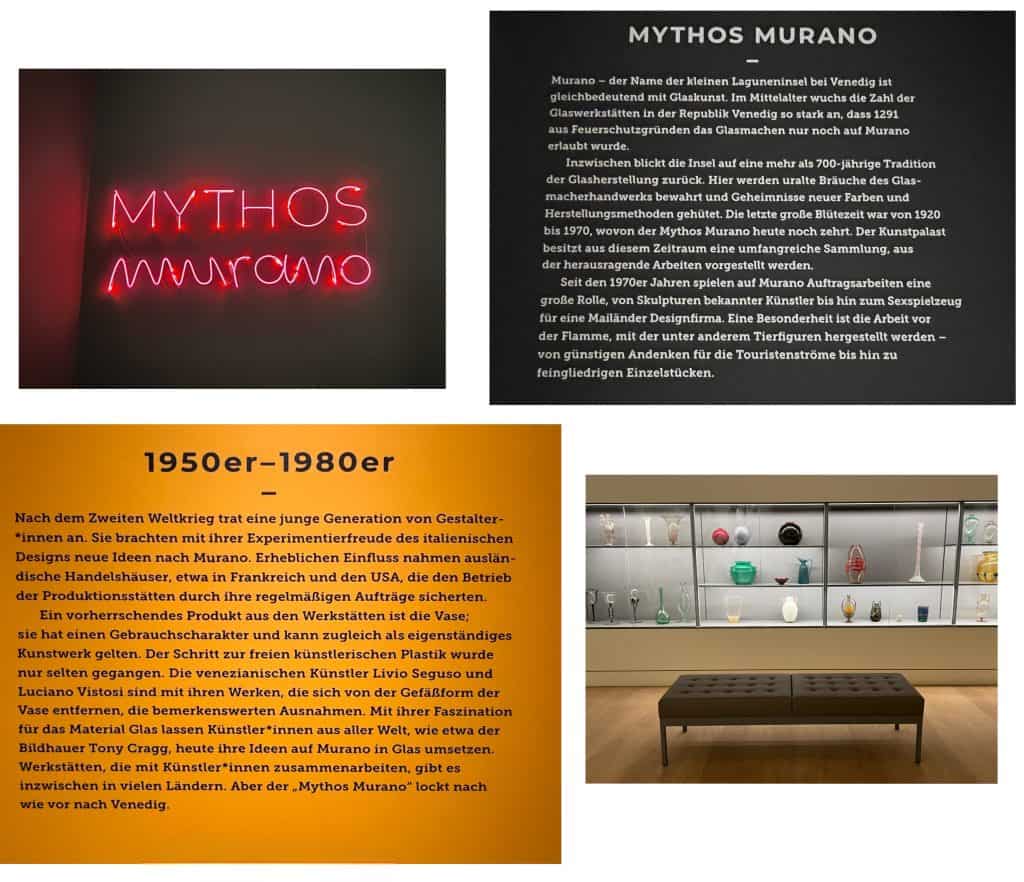

Angeregt von diesem Roman über die Gerresheimer Glashütte, waren wir vorgestern im Düsseldorfer Kunstpalast in der Glasabteilung. Hier gibt es noch bis zum 5.10. eine Sonderausstellung zum Thema Muranoglas.

Diese Ausstellung befindet sich in zwei Räumen, uns blieb noch Zeit, die permanente Glasausstellung zu besuchen.

WOW- das Spiegelkabinett ! Eine Farb- und Formenexplosion, um jedes Ausstellungsstück zu würdigen, bräuchte es schon Stunden. Zur Zeit werden ca. 1500 Exponate der Öffentlichkeit gezeigt, die aus einem Bestand von 13000 Objekten ausgewählt wurden. Ich schätze, dass in diesem Spiegelkabinett ca. 1000 Teile zu sehen sind.

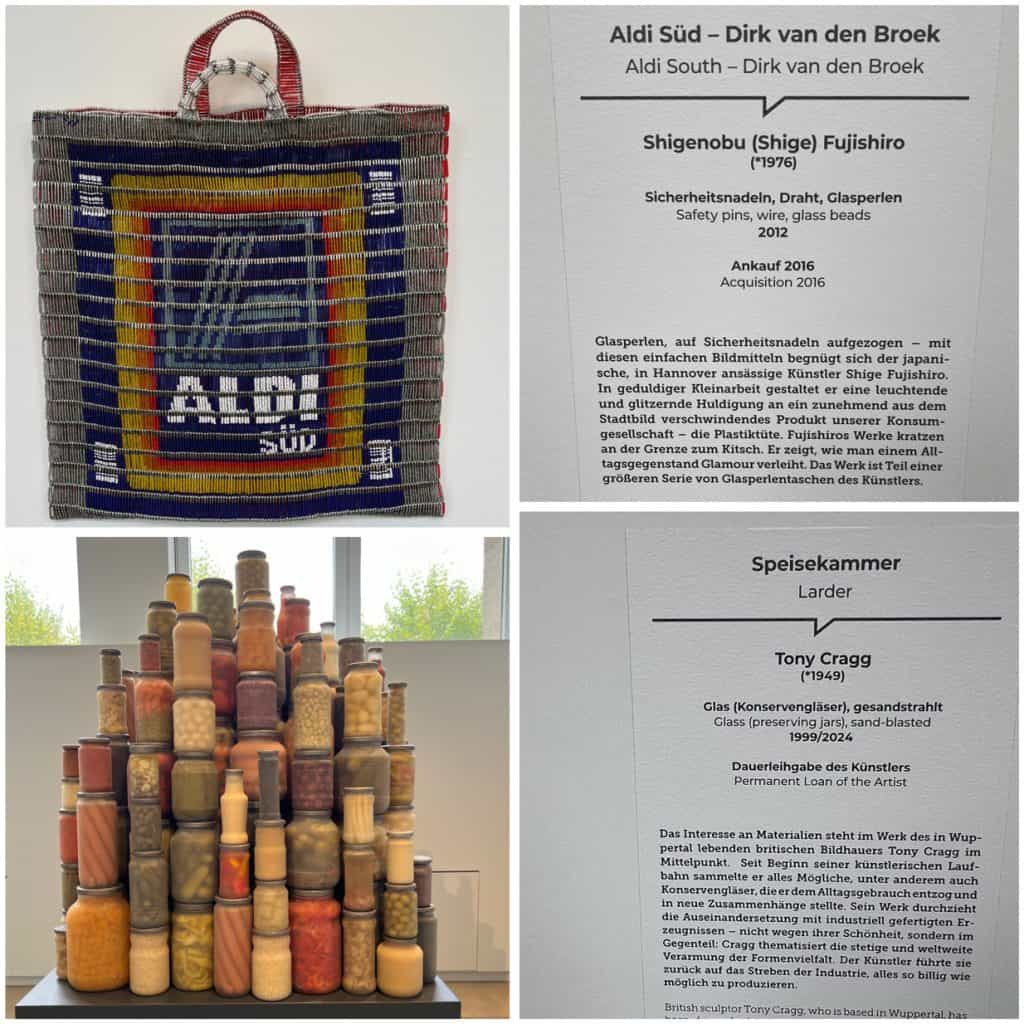

Es gibt Glasschätze zu entdecken, die atemberaubend und/oder Überraschend sind, sei es wegen ihrer handwerklichen Kunst, der Ästhetik, ihres Alters oder des Titels.

In der Ausstellung werden viele Aspekte zu der ausgestellten Glaskunst angesprochen. Drei Beispiele: Auf welche Arten kann man Glas herstellen und wie haltbar sind diese verschiedenen Sorten, wie sind ihre Möglichkeiten der Verarbeitung? In den 70er Jahren wurde in den USA ein Miniofen erfunden, in dem man Glas brennen konnte. Das nahmen die Universitäten zum Anlass, das Glashandwerk als Lehrfach einzuführen und damit nahm u.a. die Verbreitung von Glasskulpturen einen rasanten Aufschwung. Auch bei Glaskunst gibt es die Provenienzforschung, die schwieriger ist als bei Bildern, da bei Gemälden öfter auf der Rückseite Anmerkungen oder Aufkleber zu finden sind.

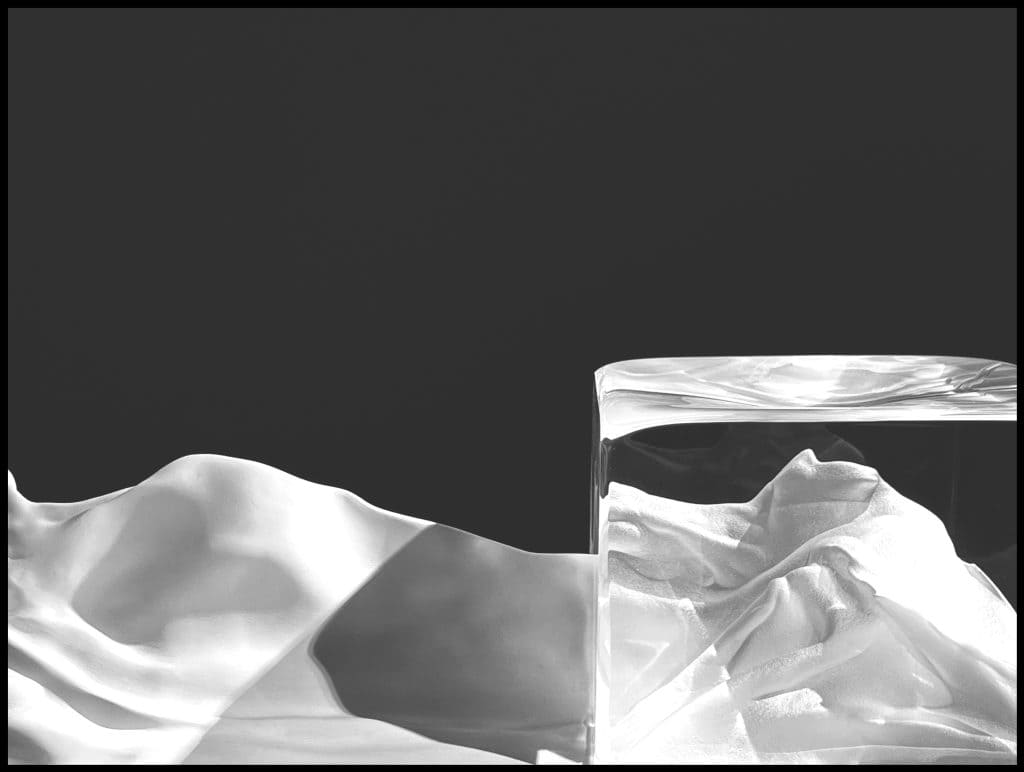

Die Ausstellung ist für Hobbyfotografen sehr lohnenswert. Ich versuchte mich mal wieder in Schwarzweißaufnahmen:

Im Kunstpalast laufen derzeit noch weitere interessante Ausstellungen, u.a. mit dem Titel „Künstlerinnen“ https://www.kunstpalast.de/de/event/kuenstlerinnen/

und eine Retrospektive zu dem Werk des Düsseldorfer Künstlers Hans Peter Feldmann: https://www.kunstpalast.de/de/event/hans-peter-feldmann-kunstausstellung/

Ein Besuch des Museums lohnt sich also auf jeden Fall.

Und hier nun noch die Besprechung aus der RP vom 25.9.2025:

VON PETER KLUCKEN

Wie stellt man einen historischen Roman vor, bei dem eine erdachte Geschichte mit historischen Fakten verbunden sind? Dorothee Krings gelingt das vorbildlich, wie sie jetzt beim ersten Abend der neuen Saison im Duisburger Verein für Literatur bewies. Dort präsentierte die renommierte RP-Redakteurin ihren Debütroman „Tage aus Glas“ nicht nur mit einigen ausgewählten Vorlesepassagen; sie gab auch Einblicke in ihre mehrjährigen Recherchen, die das faktische Gerüst ihrer schriftstellerischen Arbeit bilden.

Es geht in „Tage aus Glas“ um den Streik der Glasmacher in der Gerresheimer Hütte im Jahr 1901. Ein Lokalhistoriker hatte Dorothee Krings vor Jahren klagend darauf hingewiesen, dass dieser Streik und die schließlich im Jahre 2005 geschlossene Gerresheimer Glashütte, deren Emblem noch heute auf vielen Gläsern zu finden ist, in Vergessenheit zu geraten droht.

Dabei war diese Glashütte einst die größte weltweit. 150 Millionen Flaschen wurden dort um das Jahr 1900 produziert, die in die ganze Welt exportiert wurden. 2000 Flaschenmacher pusteten sich ihre Lungen aus dem Leib, um bei einer Tagesschicht bis zu 230 Flaschen zu produzieren. Die Arbeit war mehr als herausfordernd. Die Hitze vor den Glasöfen war so groß, dass die Augenbrauen versengen konnten, wenn man nicht aufpasste.

Eindringlich und präzise schildert Dorothee Krings in ihrem Roman die Arbeitsvorgänge und Arbeitsbedingungen. Das Flaschenmachen kennt sie mittlerweile mindestens so gut wie Schiller das Glockengießen. Den Flaschenmachern in Gerresheim sei es vergleichsweise gut gegangen, berichtete Dorothee Krings. Ihre Informationen zum geschichtlich-industriellen Hintergrund, den sie fesselnd schilderte, illustrierte sie mit historischen Aufnahmen, die sie während ihrer aufwändigen Recherchearbeit in Archiven und Museen fand.

Flaschenmacher in Gerresheim durften in kleinen Werkshäusern wohnen, die alle kleine Gärten zur Selbstversorgung hatten. Der Lohn war für damalige Verhältnisse recht gut, es gab sogar einen Werksarzt und ein Invalidenheim für Arbeiter.

Vor diesem Hintergrund, so Dorothee Krings, habe es für die Gerresheimer Flaschenmacher, die auch „Püster“ (wegen der nötigen Puste beim Flaschenblasen) genannt wurden, eigentlich keinen Grund zum Streik gegeben. Zum Streik entschlossen sie sich dennoch aus einem ehrbaren Grund: Aus Solidarität mit Flaschenmachern in anderen deutschen Städten, denen es nicht so gut ging.

Es gab zwar auch 1901 eine Gewerkschaft und eine Streikkasse, aber kein Streikrecht wie heute. Wer sich in Gerresheim am Streik beteiligte, musste kündigen und verlor damit zugleich das Recht, in einem Werkshaus zu leben. Dennoch machten 1100 von den 2000 Flaschendrehern beim Gerresheimer Streik mit.

Was der Streik für die Arbeiter und ihre Familien bedeutet, habe sie in ihrem Roman darstellen wollen, sagte Dorothee Krings. Dabei interessierte sie besonders die Auswirkungen auf die Frauen, die zwar nicht als Püster gearbeitet hatten, die aber natürlich ebenfalls von den Auswirkungen des Streiks betroffen waren.

Zwei parallele Frauenschicksale stehen bei ihrem Roman im Mittelpunkt. Einmal Bille, Tochter eines einfachen Glasmachers, die davon träumt, mit ihrem Freund Adam nach Amerika auszuwandern. Und Leonie, Tochter des Werksarztes, für die der Vater Wege in ein großbürgerliches Leben ebnen möchte. Beide Frauen seien auf verschiedene Weise eingeengt, so die Autorin.

Dorothee Krings gelingt es, die Geschichte der Frauen lebensnah und spannend zu erzählen. Die Verbindung der historischen Fakten des letztlich vergeblichen Streiks der Glasmacher mit den „erfundenen“ Lebensgeschichten gelingt ihr wunderbar. Im Literaturverein las sie zu Beginn den Prolog vor, bei dem ein kleiner Junge, Sohn eines stolzen Glasmachers, auf einem Jahrmarkt beim Wettklettern nach einer Fleischwurst tödlich verunglückt. Die Schlagzeile in der Zeitung erscheint am selben Tag wie die Schlagzeile zum Streikbeginn der Glasmacher.

Das Lebensgefühl in den Gerresheimer Arbeiterfamilien ist fortan zerbrechlich; der Titel des Romans „Tage aus Glas“ spielt auf diese Zerbrechlichkeit an. Die Brücke vom Glasarbeiterstreik im Jahr 1901 in die Gegenwart kann geschlagen werden. Die streikenden Flaschenmacher hielten sich für unersetzlich, wussten noch nichts von der Maschine, die ein Mann namens Michael Joseph Owens in Amerika im Jahr 1903 erfinden würde, mit der so viele Flaschen produziert werden konnten wie 40 erfahrene Püster. Owens Automat von 1903 erinnere an die KI von heute, so Dorothee Krings.